讲述厦门籍抗日名将陈文总“文武双全”的抗日故事

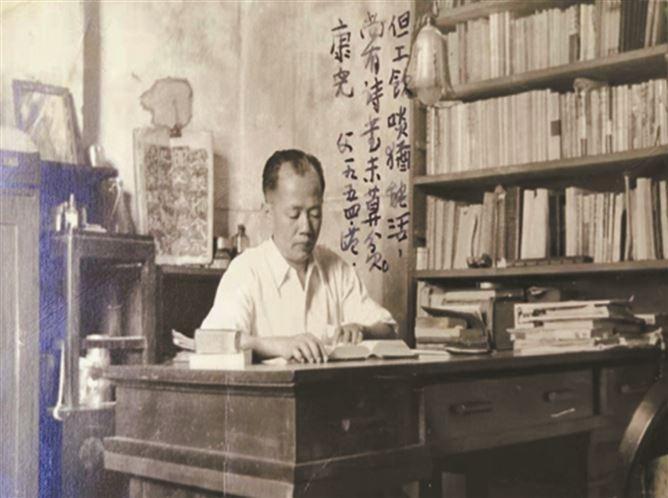

1954年,陈文总在香港寓所。

1954年,陈文总在香港寓所。

名片

陈文总(1895年—1985年),同安石浔人,又名左武、佐武、复生,字君文,号逢场。早年任厦门大同小学教员,受“五四运动”影响,创办进步报刊社团,推动新文化运动。后为抗战爱国将领,戎马倥偬中兼任汾阳军校、陆军大学等军校教官。1947年,赴港创办爱国名校福建中学,旅居香港直至去世。

“一寸山河一寸血,十万青年十万军”。

厦门网讯(厦门日报记者 林健华 图/卢怡恬 提供)在烽火连天的抗战岁月里,这句口号足以激起民族热血。但很少人知晓,这句广为流传的口号出自一位厦门同安人的手笔。

他,就是陈文总,行走在刀笔纵横间的抗日名将。他不仅全程亲历14年抗战,还运用外交、文化和教育等方式作出独特贡献,从而赢得“文武双全”的儒将美誉。

今年是陈文总逝世40周年。近日,由中共中央、国务院、中央军委颁发的中国人民抗日战争胜利80周年纪念章,郑重地交到了其外孙卢怡恬手中,一段尘封的英雄记忆再度被唤起。

笔锋报国 激扬青年家国情

1895年,陈文总出生在同安石浔。20岁前后,他便担任进步刊物《厦声报》编辑兼主笔,还参与创办进步社团厦门通俗教育社,以笔为枪,开始写下激扬青年热情的爱国篇章。

1923年,为抗议日本帝国主义拒不归还中国领土旅顺、大连,与全国各地呼应,厦门爆发大规模示威活动,“抵制日货、维护国权”,陈文总就是带头人之一。此举让厦门几乎没有一家本地商户出售日货。

当年7月6日上午,28岁的陈文总被推举为全市“对日市民大会”临时主席并发表反日演讲。会议结束后,他路经一条叫“石狮王”的巷子,一伙浪人乱刀砍来,他顿时血流满地。

陈文总几近丧命,幸有路人送医抢救。卢怡恬认为,这是外公陈文总的人生转折点。这一事件让他意识到:救国图存不能仅靠一介书生的呐喊,面对穷凶极恶的豺狼,除了抗争别无他途。

为此,面对国民党反动派“清党”杀戮,1927年8月1日,陈文总以武装起义指挥部秘书身份,参加震惊中外的南昌起义。根据前敌委员会书记周恩来指示,陈文总独立撰写《革命委员会布告》,阐明起义目的、宗旨、主体、对象、任务,成为重要的革命文献。

弃笔从戎 投身抗战生死线

陈文总决意弃笔从戎。1928年,陈文总东渡日本,就读于日本陆军士官学校22期步科。3年后,陈文总学成归国,此时离“九一八”事变仅两个月,东三省上空战云密布。很快,他进入爱国将领冯玉祥麾下,随即征战四方。他的身影先后出现在淞沪抗战第一线及其谈判桌前、长城保卫战中喜峰口战役、察哈尔民众抗日同盟军胜利收复绥远失地的硝烟中。

1936年,经冯玉祥举荐,陈文总以优异成绩考入陆军大学第15期正则班深造。入学前,见他名字是“文总”“君文”,冯玉祥专门为其易名“左武”,勉励他文韬武略齐头并进,以报效国家、民族和人民。陈文总没有辜负期望,就学期间多次以第三战区司令部机要室上校参谋主任身份,赴前线参加对日作战,足迹遍及江浙皖地区及李宗仁、张自忠部队,因果敢机智被国民政府授予“三等云麾勋章”。

1939年陆军大学毕业后,陈文总留校任教。他潜心授业于汾阳军校、陆军大学,还先后任职于南京陆军官校、西安中央军校七分校,“造就青年军官数以万计”。他著述的《将校必携》《步兵操典》发给全国抗战部队。

太平洋战争前后,陈文总受蒋介石赏识,在其身边工作。那句铿锵有力的“一寸山河一寸血,十万青年十万军”就诞生在这时候,成为青年军征募口号。

这句口号出自谁的手笔,曾有一定争议。卢怡恬手中有实物证据——二十世纪七十年代末,他的三舅、陈文总三子陈康从海外带来一本《诗词稿拾余》,汇编了陈文总200多首诗词,其中就有这句口号。在句子下方,还注有陈文总的记录:“1943—1944年,应蒋介石先生之命,拟为抗日大决战号召青年从军口号。一挥而就。”

赤子丹心 书写将军真本色

在陈文总波澜壮阔的一生中,有一个常被忽略的身份:中共早期党员。

早在1926年,以国民党左派著称的陈文总就秘密加入中共,隶属于中共泉州特支。日本留学期间,包括陈文总夫妇在内的一批中共党员,因参加秘密活动被日本警视厅逮捕。鉴于环境严酷,他们获释后组织上均以“自动脱党”论处。

然而,陈文总的初心从未改变。

时间来到1941年,陈文总参加中国政府军事考察团,在调研报告中判断:日本人会玩火“南进”,英殖民地驻军将弃守,中英等国要加强合作、巩固国际反法西斯联盟,以遏制侵略。不久太平洋战争爆发,证明其预判准确。

陈文总受到最高统帅部重视,任国民政府军令部二厅二处(国际情报处)少将处长、中美英荷军事联席会议中方秘书长兼陆军大学教官。他每周分析国际反法西斯战场最新态势并提出对策建议,最终提交一份“每周战报”呈蒋介石等处。当时,陈文总的中校副官周茂藩是中共地下党员,经陈文总默许,定期将“每周战报”副本秘密送到八路军驻重庆办事处,供中共负责人周恩来阅后再悄然收回。

1947年7月,陈文总以探望老母为由回到阔别多年的故乡厦门。9月,他在移居香港后正式发表声明:谴责国民党当局挑起内战,正式宣布脱离军界。

此后,陈文总潜心传道授业、教书育人直至晚年,1985年逝世时身无长物,唯有满室书籍。

背景

从口述到史料,外孙卢怡恬还原他立体形象

卢怡恬是陈文总次女陈素新之子,是原市政协文史和学习宣传委员会副巡视员。几十年来,卢怡恬通过口述史料与权威文献互证,努力还原外公的立体形象。他不仅通过图书馆查阅资料,还沿着外公当年的从军轨迹展开调查,实地寻找实物证据。

经过研究考证,卢怡恬为外公作出四个定位:中共早期党员、抗战爱国将领、旅港进步人士、厦门杰出乡贤。他说,他在追寻线索的过程里,才真正认识了外公,才深刻知晓何为伟大抗战精神。

- 相关阅读:

-

鹭城唱游巴士首发 阿卡贝拉与地名打卡共谱浪漫七夕2025-08-29厦门翔安国际机场开启“空调制冷”模式2025-09-01

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 应急管理大学成立大会举行 张国清出席并讲话

2026-01-19 16:58 - 最高检:完善低龄未成年人严重暴力犯罪核准追诉机制

2026-01-19 16:57 - 今年春运民航旅客运输量有望创历史新高

2026-01-19 16:41 - 寒潮来袭!多地交通运输部门全力保障出行安全畅通

2026-01-19 16:41 - 最高检:去年1至11月检察机关共起诉127.2万人

2026-01-19 16:41 - 检察机关2025年前11个月监督追捕9439人、追诉2.7万人

2026-01-19 16:41 - 北京首设机器人专业职称 今年7月启动首次评审

2026-01-19 16:41

- 应急管理大学成立大会举行 张国清出席并讲话

- 猜你喜欢:

-

厦门海关2025年签发原产地证书33.91万份2026-01-07解码厦门气象服务“智变”路径2025-12-13厦门推出各项优惠政策 让台胞投资安心工作顺心生活舒心2025-12-26

-

评论(讲述厦门籍抗日名将陈文总“文武双全”的抗日故事)