一个产业 共富一方丨南安水头:“石”里淘金 “链”起千亿共富生态圈

石村:多方合力共画同心圆

水头的乡村大多与石材有着密不可分的缘分。上世纪80年代,位于安平桥畔的巷内村还只是个小渔村,村民以讨海为生,依托滩涂浅水养殖土蛏、海蛎生存。如今,一方产业带动了一方经济,巷内村已然是另一番新气象,楼房与厂房林立,村财收入已连续十年超过300万元。

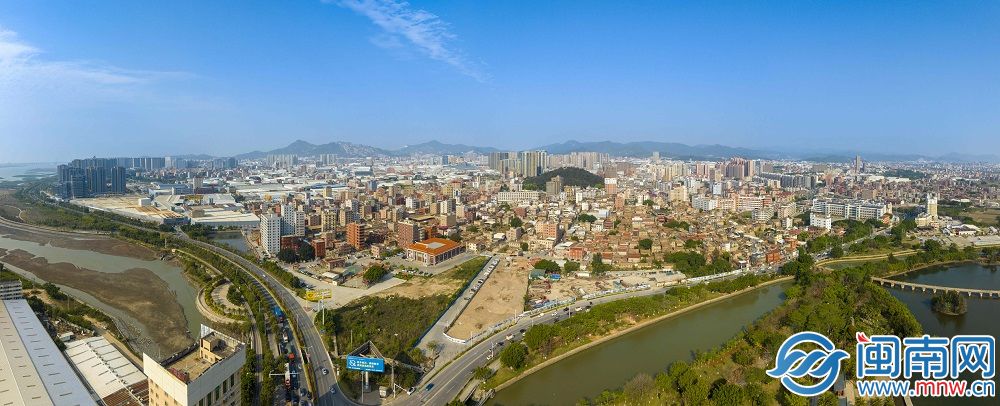

巷内村航拍图

巷内村党总支书记王海泉说,早年间,水头有人开始做石材生意,巷内村人也敏锐捕捉到了商机,一些村民选择到石井石材厂打工,抑或跑到全国各地开拓石材市场。1990年左右,村里牵头征地,规划建成了巷内工业区,之后更多村民走上兴办企业的路子。

虽条件有限,大家一边办厂,一边集资完善园区条件。星星之火渐有“燎原之势”,据不完全统计,由巷内人投资兴建的石材企业遍布国内外,其中,水头有68家,省外有18家,国外有6家,如东升、华辉、鹏翔、新鹏飞等都是从巷内村“走出去”的石材企业。

巷内人在发家致富的同时,也不忘推动全村共同致富。2009年,村里的企业家和爱心人士捐资820万元成立了村敬老协会,这也是南安的首个敬老协会。协会除每月向老人分发福利金300元外,还在每年重阳节开展敬老活动,并宴请全村老人,给他们发放生活物资。

2015年,这群热心人士捐资830多万元建成村老人活动中心,中心内设有图书阅读室、老党员南音工作室、南音室、健身房、观影室、室内羽毛球场、乒乓球桌等活动设施;而室外文化广场建有篮球场、健身器材、儿童户外乐园、党建文化广场,让村民在闲暇之余有了更多娱乐选择。

村里为达龄老人分发养老金

村里的孩子们在乐园玩耍

为壮大村集体经济,巷内村于2014年利用海联开发建设的契机,联合村内企业成立益群投资有限公司,村集体出资占股约11%。同时,巷内村利用有利时机盘活集体土地,将闲置地出租给益群投资有限公司使用,实现了固定收益保障。

“巷内村大约有八成村民从事石材或者相关的产业,甚至有不少是‘石二代’。”王海泉表示,得益于产业发展,巷内村各项事业在不断发展,村容村貌发生可喜的变化,社会风气健康向上,集体经济稳步发展,村民收入和生活水平逐步提高。2014年以来,巷内村村财每年收入均超300万元。村里还把每年部分村财收益,作为福利金发放给村民,让大家共享集体经济发展的成果。

近年来,巷内村聚焦乡村人居环境“脏乱差”、基础设施薄弱等问题,开展了系列改造活动,如新建村路、翻建海边水闸、对自来水进行全面技改、铺设污水管网、翻建水石莲路、出海口清淤……王海泉说,巷内村是他出生、成长的地方,希望让家乡提“质”增“颜”,发展目标可以概括为“村美民富”。

纵观巷内村的发展史,既是南安石材行业发展的生动缩影,也是南安乡村高质量发展的鲜活样本。

部门:智变跃升 产业链抱团突围

近年来,南安市聚力强链补链延链,从上游材料供应、中游石材加工、下游市场发展不断拓展延伸,发展成为集矿山开采、加工生产、设计选材、工程应用、展示贸易、机械辅料等于一体的全产业链条,是我国乃至东南亚地区规模最大、种类最齐全的石材生产、出口基地,是辐射全球的世界级石材生产交易中心。

目前,南安拥有石材企业超1700家,从业人员25万多人,年产板材占全国产量的60%,石材产品占全国市场份额的70%,石材贸易遍及130多个国家和地区,进口、出口石材量分别占全国的60%和55%。

爱拼敢赢的石材企业们积极构建原材料供应和配置网络,遍布印度、巴西、埃及、西班牙等30多个国家和地区,20多个国家和地区的知名矿山、石材企业在水头镇设立办事处或经销点。

以循环经济为抓手,南安正全力推动石材产业转型升级,打通石材产业发展的“任督二脉”,大力推广线锯等先进工艺设备,推动行业向智能化、数字化方向迈进,持续扩大高技能人才岗位需求。同时,鼓励石材产业向装饰装潢、精品艺术、文创设计等领域拓展,文化和创意类石材企业已突破500家,培育出英良集团“五号仓库”、东星“奢石文创园”等一批具有全国影响力的石材文创标杆。随着产业融合不断深化,研发设计、文化创意、工业旅游等现代服务业岗位持续增加,就业结构不断优化,为市民提供了更丰富、更优质的就业机会。

从“无中生有”到“全链成长”再到“集群蝶变”,南安的石材企业闯出了一条独具特色、跨越发展的石材路。这块小小的石头,不仅筑起了高楼大厦,更铺就了南安人民通往共同富裕的康庄大道。(部分图片由受访者提供)

- 相关阅读:

-

档案载烽火 红色映漳州 —— 漳州抗战档案专题展暨红色文化系列宣传活动圆满举办2025-08-31诏安官陂:多点发力强宣传,常态化反诈护民生2025-08-30诏安官陂:“四场”清理进行时扮靓乡村新颜值2025-08-30

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 四部门联合开展高校毕业生异地求职“双惠”行动

2026-01-16 17:38 - 简化考试流程!四部门发文推进职业技能证书互通互认

2026-01-16 17:32 - 高鹰忠当选为浙江省政协副主席

2026-01-16 17:32 - 合肥最新人事任免

2026-01-16 17:26 - 中央决定张迎春任新疆维吾尔自治区党委常委

2026-01-16 14:15 - 汽车行业网络乱象专项整治行动公开曝光第三批典型案例

2026-01-16 14:09 - 潘志军任广州市人民政府秘书长

2026-01-16 14:09

- 四部门联合开展高校毕业生异地求职“双惠”行动

- 猜你喜欢:

-

晋江:发力融合创新 推动智造跃升2026-01-05“马上成功”背后的华夏甲胄印记2026-01-13南安洪濑:2.5万元见义勇为奖金,他全部捐了!2026-01-07

-

评论(一个产业 共富一方丨南安水头:“石”里淘金 “链”起千亿共富生态圈)已有0条评论