惊艳!漳浦这项“非遗”技艺剪出中秋仪式感!

一张红纸,一把剪刀,一双巧手。方寸之间,翻飞出节日的喜悦与阖家团圆的温暖,更折射出家国同心的深情。今天,我们一起走近漳浦剪纸,感受非遗传统文化的独特魅力。

唐宋以来,剪纸便在漳浦民间盛行。在传承北方剪纸的基础上,漳浦剪纸独创排剪、长排剪等技艺,在构图、风格等方面展现出与众不同的特性。2010年,漳浦剪纸作为“中国剪纸”的子项,被联合国教科文组织认定为世界非物质文化遗产。

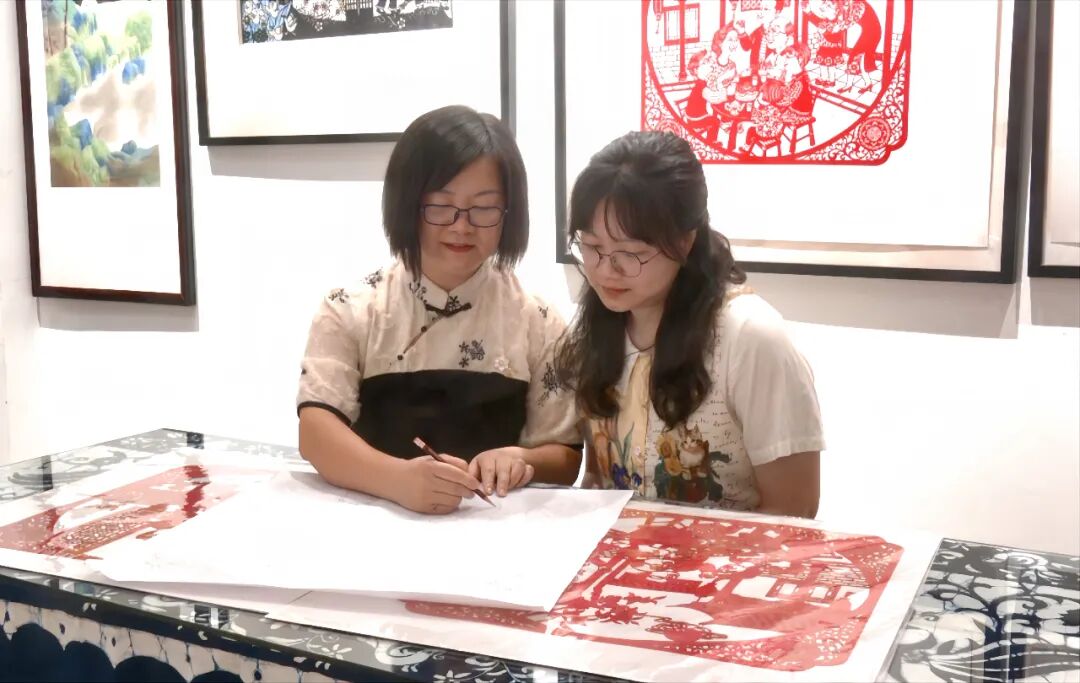

今年中秋,当我们握住这把传承千年的剪刀时,剪出的每一道线条都在诉说着团圆的故事。陈巧华用自己擅长的剪纸,把中秋的团圆和家国的和美联系起来。

陈巧华漳浦县剪纸协会监事长

今年我创作了两幅中秋主题的剪纸作品,作品采用外方内圆的构图,方形代表着安稳,圆形象征圆满,呼应着中秋团圆的意境。四个角用月饼和缠枝花纹装饰,既增强了画面的仪式感,又暗含着生生不息的吉祥寓意。

作品《阖院赏月合家欢》带我们走进一个温暖的中式庭院。月光透过纸上的镂空洒落,家人的剪影举杯相庆,这一刻,剪纸不再是平面的艺术,而是一个可以走进去的团圆梦境。另一幅作品《秋宵博饼庆团圆》则让闽南特有的中秋习俗在纸上“活”了起来,骰子落碗的清脆声仿佛就在耳边回响。

无论时代如何发展,团圆与温情始终是中国人民心中最珍贵的东西。希望这两幅剪纸作品,能让大家在中秋之夜,多一份对家人的思念,也多一份对祖国的祝福。

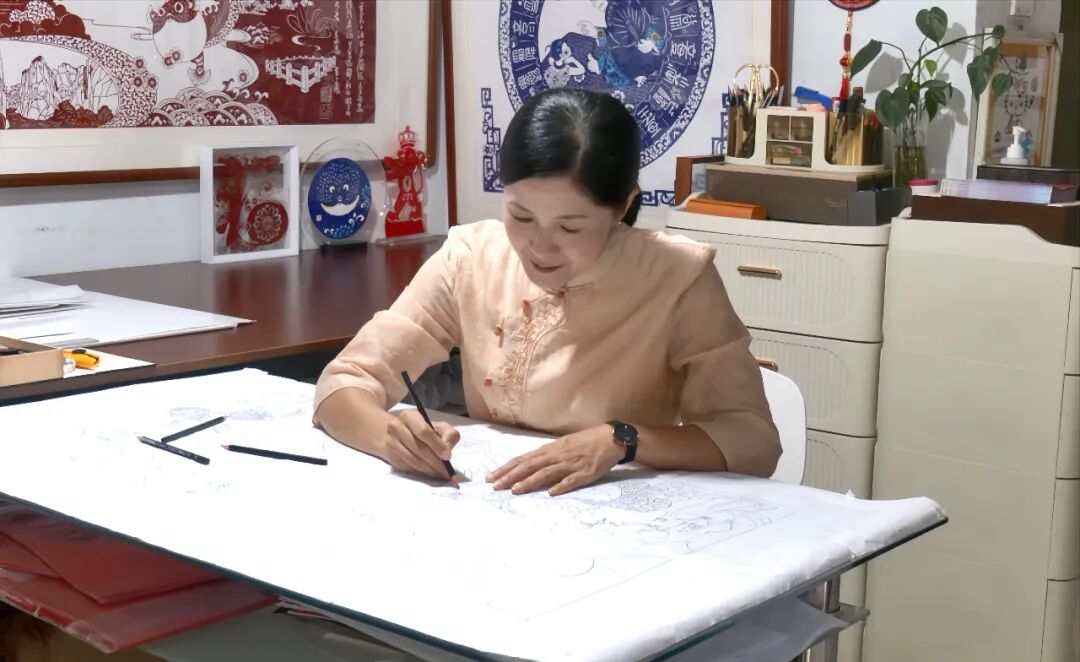

非遗传承人卢淑蓉则将她的童年团圆图景浓缩在作品《中秋》中。燕尾檐下,家人围坐一堂,分食瓜果月饼、闲话家常。这是卢淑蓉的童年回忆,更是闽南人在成长中共有的温馨场景。而在国庆主题作品《灯火映万家》中,她从“家是最小国,国是千万家”的关系着手,以三个温馨的日常画面,展现出家国一体的深情。

卢淑蓉漳浦剪纸省级非物质文化遗产传承人

其实在这之前,每当国庆节的时候,我们一般都会创作一些喜迎国庆的作品,大多数展现的都是一些载歌载舞的画面。但是今年我思考着,要在创作的画面上做进一步的提升,觉得祖国的繁荣昌盛其实就是万家灯火。所以我就创作了《灯火映万家》这幅作品。有三个特别感人的画面,每一扇窗户里透出的温馨画面,就是《灯火映万家》最暖心的画面。

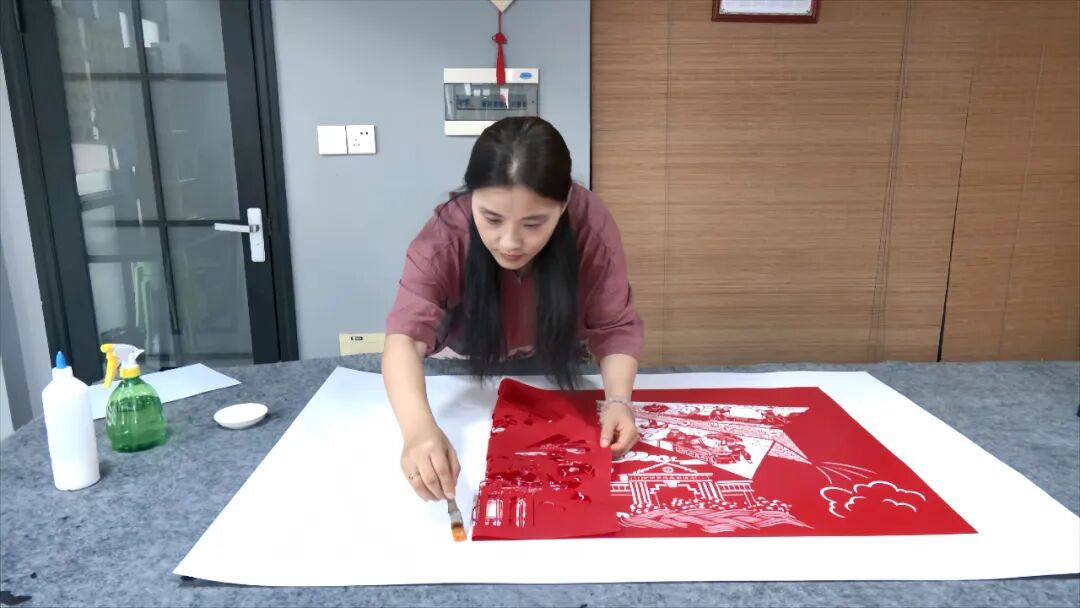

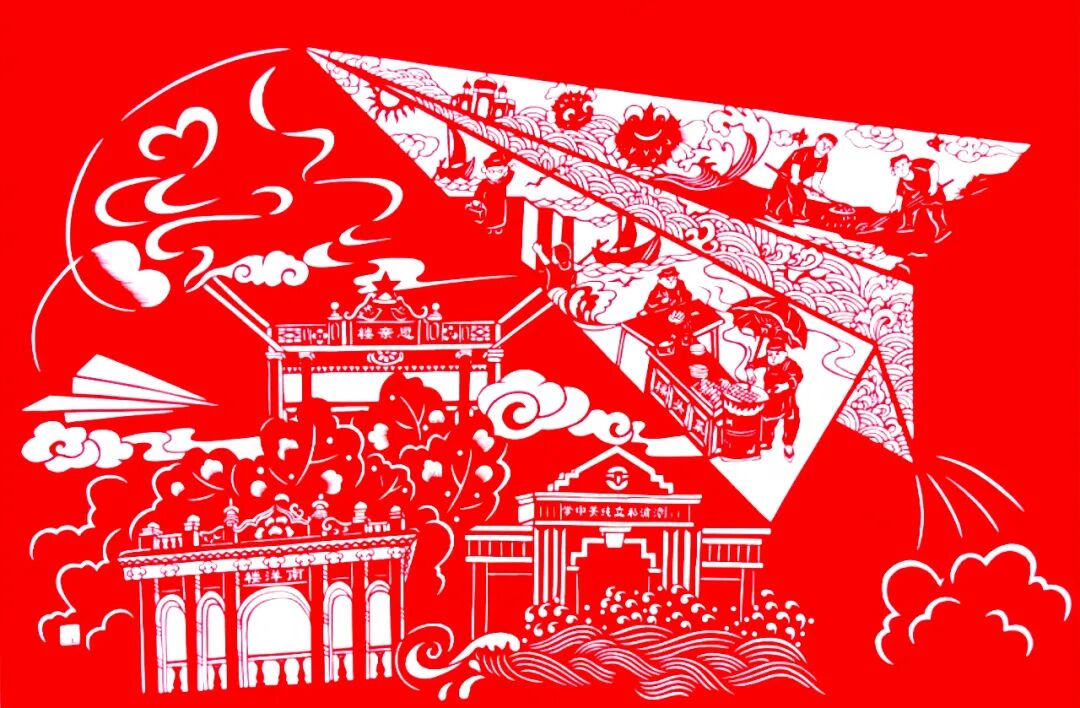

团圆,是卢淑蓉作品中一对对璧人的甜蜜、一个小家的团聚,也是一个时代一群人的心愿与无限努力。而陈敏蓉创作的《往•归》,以侨文化脉络为载体,作品运用排剪等漳浦剪纸特色技艺,融入大量闽南元素。

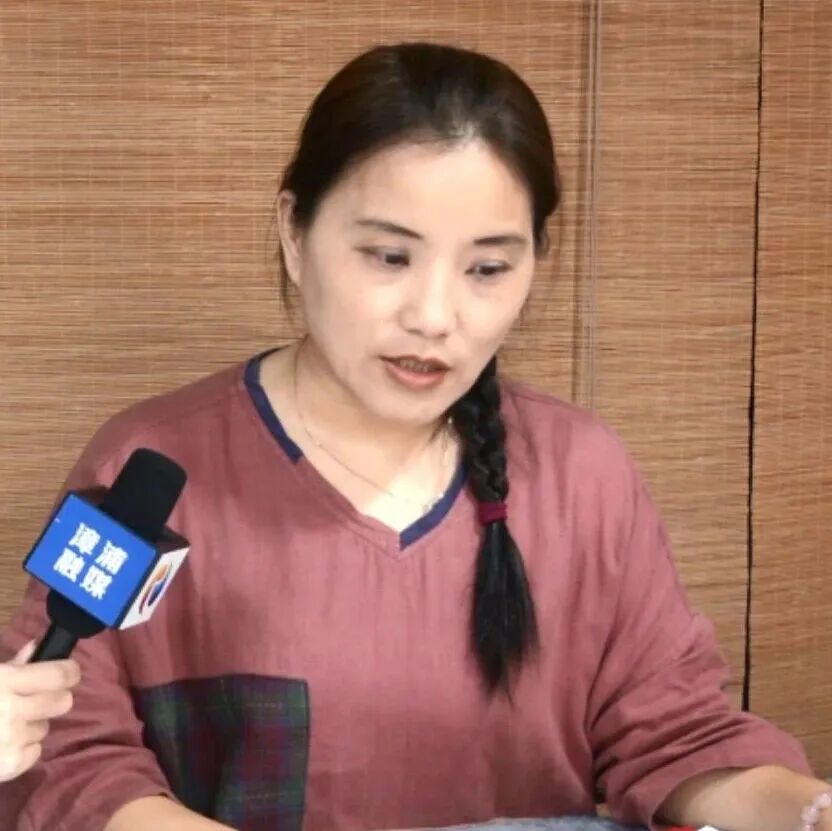

陈敏蓉漳浦县剪纸协会秘书长

剪制这个作品的时候,我是以阴剪为主,阳剪为辅。在树的这部分融入了一些排剪的小花朵。因为排剪是我们漳浦剪纸中最具代表性的一个纹理。我们一幅作品创作出来,这么精美,肯定少不了排剪的衬托。在整幅大作品当中,如果我们单纯用剪刀来剪排剪,完成后的排剪会比较凌乱。刀刻的话,它属于平面剪刻,这样在剪制当中,也保证了排剪的工整。

陈敏蓉将华人华侨远渡重洋、艰苦创业、回馈家乡、造福桑梓的家国情怀与无数游子心系家国的赤子之心浓缩在作品中。作品虽无一处团圆画面,却处处体现团圆的深意。

每逢佳节倍思亲,在中秋的圆月与国庆的盛典之中,更能体会团圆与归属的深意。我希望能够用手中的剪刀记录时代的脉搏与变迁,用红纸传递家国的温情和生活的意趣,让游子的思念与团圆之心与祖国的繁荣在艺术的表达中交织、共鸣。

从阖院赏月到灯火万家,从童年记忆到家国深情。漳浦剪纸在方寸红纸间,以独特的艺术语言承载着漳浦人民的团圆与祝福。一幅幅剪纸作品成为中华儿女心手相连的见证,也让这一非遗技艺在新时代焕发新的生机。

- 相关阅读:

-

美国政府“停摆”持续 多重负面影响显现2025-10-05WTT中国大满贯赛:国乒获男、女双冠军 孙颖莎、王曼昱会师女单决赛2025-10-05单项冠军!福建48家企业拟入选2025-10-05

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 市场监管总局公布五起人工智能领域不正当竞争典型案例

2026-02-06 16:11 - 农业农村部:重点抓好八方面工作落实中央一号文件精神

2026-02-06 16:11 - 广东检察机关依法对段成刚涉嫌受贿案提起公诉

2026-02-06 11:58 - 以媒:多国游说美伊签订互不侵犯协议

2026-02-06 10:57 - 加拿大宣布电动汽车新战略 将与中国合作

2026-02-06 10:55 - 俄美乌阿布扎比会谈结束 领土等核心分歧仍未解

2026-02-06 10:46 - 美伊谈判在即 白宫称特朗普有“诸多选项”

2026-02-06 10:46

- 市场监管总局公布五起人工智能领域不正当竞争典型案例

- 猜你喜欢:

-

我国新增11项国家计量基准2026-01-29办案1.9万余件!检察机关开展专项监督有力维护企业合法权益2026-02-02丹麦首相:没有所谓格陵兰岛协议 领土主权是红线2026-01-29

-

评论(惊艳!漳浦这项“非遗”技艺剪出中秋仪式感!)已有0条评论