你知道鲤城“粉墙后”吗?这里故事满满…

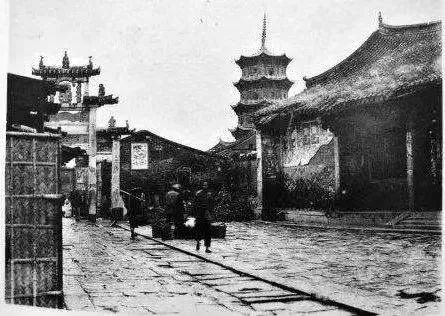

在泉州开元寺门前,有一面大照墙,上书三个大字“紫云屏”,旧时紫云屏呈粉色,于是泉州人习惯将紫云屏南侧的地方,称之为“粉墙后”。

“粉墙后”有一条古巷,名为象峰巷,因此处有一小丘陵似象峰,故名。以旧时古城的地貌而言,算是城中的高地之一。民间亦有说法认为,象峰巷自西街延伸至新华路,并通往古城龙头山,整体走向如同象鼻,因此得名。

历史上这条巷子曾有象峰巷、上峰巷、上坊巷、上邦巷四个名称。“上坊”一名在明代万历《泉州府志》中有所记载,可能与巷子附近的“三朝铺”曾立有三座南宋牌坊有关,其中一座“三朝元老坊”,就立于象峰巷与甲第巷交会处,该地旧称“三朝口”。

这面名为“紫云屏”的照墙,始建于明万历四年(1576),宽15米、高6米,明天启四年(1624)重建后,历经四百余年台风、地震洗礼,它依然岿然不动,被誉为开元寺三大名匾之一。照墙上“紫云屏”三个大字刻于三块50厘米见方的版石上,隶书笔力端庄,神韵超逸,题字者为明代泉州书法家陈于王,据《福建通志》记载,这位晋江才子精于篆隶和诗画,笔墨直追晋唐,所刻图章更是精雅绝伦,“紫云屏”三字正是他书法艺术的代表作。

紫云屏的来历,和泉州“紫云黄氏”的开基祖黄守恭有关。据撰于明代的《温陵开元寺志》中记载,唐垂拱二年(686),黄守恭在白天做了一个梦,梦见一僧人求其舍地建寺,黄守恭说,必须要树产白莲才可以。僧人大喜,谢过后消失。过了两天,黄守恭桑园中的桑树果然生出白莲,黄守恭认为这是天降瑞兆,于是决定布施,献宅建寺,延请匡护大师主持兴建寺庙。寺建成后,初名“莲花道场”,因建殿时有紫云覆地,又称“紫云寺”,也就是后来的开元寺。这也是“紫云黄氏”肇宗的由来。

紫云屏前的西街上,曾有一座牌坊,这是清光绪六年(1880)武状元黄培松的状元坊,而黄培松正是黄守恭的后人。

黄培松(1855-1925),又名尔琴,字贤礼,号菊三(或作菊山),清末民初泉州南安人,祖籍安溪。黄培松少时本习文,屡试不第,后因身材魁梧、膂力过人,便弃文从武,拜罗溪武举人黄纪堂为师。据传,殿试时他在光绪帝及众臣前演示拿手刀法“关公刀”,舞动间招式凌厉;不料中途失手,大刀即将坠地之际,他迅疾以脚踢起,顺势接回并收刀。光绪帝与考官大为赞叹,问其招式名称,他急答“魁星踢斗”,帝甚喜,遂钦定为一甲一名,授头等侍卫,赐盔甲、腰刀。

黄培松初授花翎一等侍卫(正三品),于大门当差行走。光绪十四年(1888),任广西郁林营参将(正三品),后任广东南雄协副将(从二品),广州协副将。光绪三十年,升琼州镇(今海南海口)总兵(正二品),记名提督(从一品)。光绪末年曾署高州镇水陆总兵,后改署广州协副将。

当年,在紫云屏前的西街上,曾矗立着为黄培松修建的状元坊。可惜的是,清宣统三年(1911),黄花岗起义失败后,黄培松以协督身份参与审判被俘革命党人。武昌起义后,泉州革命党人发动群众,将开元寺前的这座状元牌坊拆毁。

如今,在粉墙后的象峰巷中,仍留有一口四孔大井,其中两眼为八边形,相传是黄守恭“桑田百亩、古井百口”中的一口,至今井水充盈,默默见证着岁月流转。

- 相关阅读:

-

聚合力谋新篇 永春介福乡“三区联创” 激活发展动能2025-08-18永春:泉州首个乡村短剧拍摄基地成立 首部短剧同步开机2025-08-18永春:泉州首个乡村短剧拍摄基地成立 首部短剧同步开机2025-08-18

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 外国领导人和国际组织负责人祝贺马年新春

2026-02-17 09:57 - 香港、澳门特区行政长官向市民祝贺新春

2026-02-17 09:57 - 除夕当天全国道路交通平稳有序

2026-02-17 09:55 - 春节假期前两天各地年味浓厚、购销两旺

2026-02-17 09:55 - 中国空间站迎来建成后第四个春节 神二十一航天员祝祖

2026-02-17 09:55 - 应急管理部部署强化烟花爆竹等领域安全防范工作

2026-02-17 09:55 - 春运第15天全社会跨区域人员流动量超2.2亿人次

2026-02-17 09:55

- 外国领导人和国际组织负责人祝贺马年新春

- 猜你喜欢:

-

石狮召开在石异地商会新春座谈会2026-02-05新春正能量 温情满桃源 永春县开展2026年“暖冬行动”新春大型公益活动2026-02-12泉港区政府主要领导带队检查督导安全生产和春运保障工作2026-02-12

-

评论(你知道鲤城“粉墙后”吗?这里故事满满…)已有0条评论