云霄记忆丨菜埔堡:守护与传承

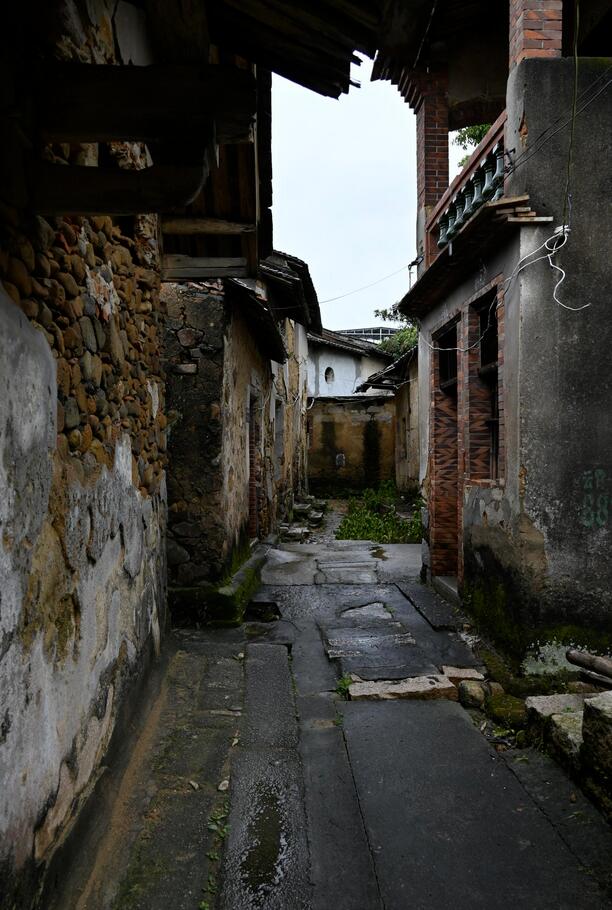

闽南网11月14日讯(通讯员 汤阿桂 闽南网记者 张恩培)在漳州市云霄县火田镇,一座历经四百多年风雨的明代古堡——菜埔堡,依旧巍然矗立于漳水之畔。它不仅是一座军事防御建筑,更是一部镌刻在土石间的历史典籍,承载着深厚的文化内涵。

雄踞漳水

菜埔堡位于云霄县火田镇菜埔村东北约196米处,始建于明天启年间。这座占地2.1万平方米的椭圆形城堡,是明代闽南沿海防御体系的重要见证。“菜埔”地名的由来,可追溯至唐代垂拱二年(686年),开漳圣王陈元光遣府兵在此筑堤围堰、开垦屯田,因土地肥沃,适宜种植蔬菜,故得名“菜埔”。城堡所在的天然小岛洲形似莲花出水,四周漳江环绕,形成天然的防御屏障。

心系桑梓

菜埔堡的倡建者张士良(1578-1664),字思元,号起南,是明代著名的抗倭名臣。他出身儒门,家道贫寒,但勤奋好学,万历四十七年(1619年)中进士,历任贵池县令、宁波知府、河南按察司副使等职。在宁波任上,张士良亲历倭患,“带令军民筹饷练兵抵御倭寇,使郡城得以安宁”。明末时期,东南沿海倭患猖獗,社会动荡。获知乡亲们苦于寇患,遂出面筹资于菜埔村小岛洲建筑城堡。张士良将多年为官积累的军事防御经验融入城堡设计中,经过数年努力,终于建成这座“雄踞于漳江之畔的深濠高墙的浩大工程”。村民感念其恩德,尊称他为“菜埔老爹”。

匠心独运

菜埔堡的建筑设计充分体现了明代民间防御建筑的智慧。城堡平面呈椭圆形,城周长约500米,墙高5-10米,全部采用三合土夯筑而成。其独特之处在于严密的防御体系。环堡设东、西、南、北四门,各门均筑有兼具马面与谯楼功能的角楼。东门附设瓮城,堡外引漳江水形成宽达10米的护城河,仅以吊桥通行,墙顶设城垛,内侧辟走马道,广布枪眼及瞭望窗。城墙在不同距离设置数处单向曲凸建筑,能有效消除射击死角,这种设计展现了张士良在宁波抗倭时积累的实战经验。堡的设计兼顾军事防御和合理的生活布局,堡内规划有1街6巷9井,街巷布局井然,排水系统完善,并集中设立两口大水井保障居民饮水,完善的排水系统确保城堡在战时的可持续居住能力。

贞德垂芳

在菜埔堡北门外,屹立着明天启五年敕建的“贞德垂芳”石坊。这座四柱三间式石砌牌坊,是为旌表张士良祖母朱氏而建。据《云霄厅志》记载:“朱氏新安里人,儒士张珍伟妻。伟亡氏寡,年甫二十,养姑抚子,茹蘖五十年。”朱氏二十岁守寡,在极其困苦的条件下,坚持奉养婆婆、抚育幼子,“课子任甑底之生尘,奉姑怜机声之带月”。

牌坊上镌刻的探花陈子壮赠联“鲤膳怡姑湘竹霜深斑有泪,熊丸课子阶兰日暖玉生花”,生动刻画了朱氏守节奉姑、教子成材的感人形象。这座石坊不仅是对一位不凡祖母一生的注解,更是尊亲孝老的中华传统美德的实物见证。

历史回响

菜埔堡在历史上发挥了重要的防御作用,成功抵御过倭寇、太平军、民国粤军等侵扰,留下“水火阵妙计杀倭寇”等传奇战例。1992年,它被公布为县级文物保护单位;2013年,升格为省级文物保护单位。

如今,菜埔堡已成为研究明代闽南沿海防御体系、民间筑城技术和社会组织形态的重要实物遗产。它所承载的不仅是建筑艺术,更是深厚的文化记忆。这座历经四百年的古堡,以其独特的建筑形制和丰富的文化内涵,仍静默地向我们诉说着先人的智慧与情怀。

参考资料:

1.《雄峙漳水菜埔堡》,汤毓贤。

2.《云霄厅志》(点校本),云霄县人大常委会编。

- 相关阅读:

-

以赛促技 福建省第三届工艺品雕刻工职业技能竞赛在惠安开赛2025-11-14泉州一中年男子老是反酸胸闷,原来有道“门”没关紧2025-11-1411月27日至12月4日 第十一届“郑成功杯”国际男子篮球赛将在南安举办2025-11-13

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 国台办:望民进党当局尽早恢复大陆居民赴台旅游

2026-02-04 16:29 - 世卫组织:全球近40%的癌症病例可预防

2026-02-04 16:28 - 特朗普称普京兑现了“能源停火”承诺

2026-02-04 16:28 - 大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游

2026-02-04 15:40 - 青海省人民政府人事任免通知

2026-02-04 11:57 - 四项重点任务、两大支撑保障!今年“三农”工作重点明

2026-02-04 11:20 - 公安部公布依法打击无人机“黑飞”违法犯罪典型案例

2026-02-04 11:18

- 国台办:望民进党当局尽早恢复大陆居民赴台旅游

- 猜你喜欢:

-

国台办:赖清德顽固坚持“台独”分裂立场 必遭台湾民众强烈反对2026-01-21两部门部署完善发电侧容量电价机制2026-01-31小米17 Pro Max DXO影像成绩出炉 居全球第13名2026-01-30

-

评论(云霄记忆丨菜埔堡:守护与传承)已有0条评论