深读|当文物保护遇上科技“狠活”

《福建日报》2025年9月22日第08版

核心提示

前不久举行的中央城市工作会议提出,要着力建设崇德向善的文明城市,完善历史文化保护传承体系,完善城市风貌管理制度,保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观。

福建拥有5个国家级文化名城、6个省级历史文化名城,作为文物重要组成部分,福建古建筑、近现代文物建筑、传统村落和历史街区等资源丰富,风格各异,具有独特的历史文化价值。近年来,福建在文物建筑保护上加速发力,构建全生命周期保护体系,留下城市的历史和文脉,留住乡愁。其中,人工智能、数字孪生技术等为文物保护提供了全新范式;在监测领域,传感器网络与AI算法能实时感知文物赋存环境的细微变化,预警潜在风险;在修缮环节,机器学习可分析材料老化机理,为精准干预提供数据支撑;甚至大型建筑的物理平移,也依靠智能算法模拟推演,实现安全位移。现代技术正以毫米级的精确与前瞻性的智能,守护文明印记。

AI算法赋能文物“体检”

临近秋分,位于福州市马尾区的中国船政文化城内,游客络绎不绝,游旧址、观展览、看文物,人气火热。福建省建筑科学研究院有限责任公司(以下简称“省建科院”)“90后”结构检测工程师张羽和他的团队是这里的常客,不过他们的任务可不一般。

从2021年起,这个团队开始为全国重点文物保护单位马尾轮机厂进行全面“体检”,用科技力量守护这座有着157年历史的文物建筑。

“木柱内部的缺陷,我们肉眼看外观是没法判定的,使用三维应力波检测仪、阻力仪等先进设备,可以检测出它的内部缺陷。”张羽说道。

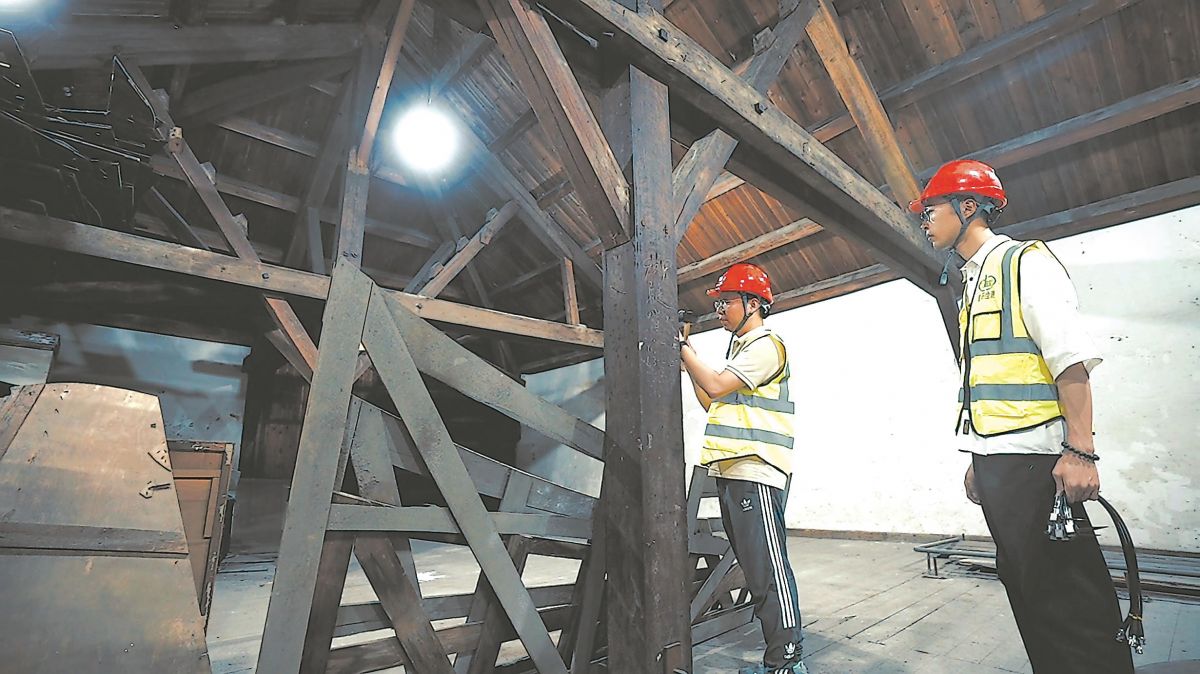

马尾轮机厂内,结构检测工程师正在对木构件进行检测。温昭云 摄

团队使用数字化技术,在轮机厂周边布置了60多个点位,对轮机厂进行三维激光扫描和无人机倾斜摄影,生成了轮机厂三维实景模型,并通过AI算法分析找到房屋的裂损、变形等病害,为后续的检测、监测、评估等预防性保护工作提供基础性数据。

“针对文物保护的痛点,近年来,我们通过引进先进设备、研发无损检测技术以及采用人工智能等手段,形成了完善的‘数字建档+无损检测+智能监测+云平台管理’一体化保护技术,助力文物建筑保护从‘抢救性修复’转变为‘预防性保护’。”省建科院结构检测所健康监测团队负责人杨伟说。

给文物建筑做“体检”,掌握其健康状况,是做好文物建筑预防性保护的前提和基础。

科技创新则让文物“体检”更精准和高效。“我们积极开展校企合作,2022年与福州大学合作,主导研发出古建筑木构件内部缺陷及力学性能的无损检测技术,并在福建土楼五云楼、马尾轮机厂等全国重点文物保护单位得以应用,相关技术已编制成福建省地方标准。”杨伟介绍,2023年,省建科院与福大合作对前期大量裂缝图片样本进行训练,研发出利用人工智能深度学习算法,实现对裂缝宽度、长度的智能识别,只需要现场拍摄目标裂缝图片,就能利用该算法快速准确测量出裂缝宽度和长度,并进行数据前后对比,该技术已被用于对世界文化遗产泉州老君岩的定期检测。

得益于产学研高效协同,省建科院与福州大学联合申报的“历史遗产及城乡风貌保护系统理论构建与数字技术创新应用”科技成果获2021年度福建省科技进步奖二等奖;牵头完成的“福建省地方特色古建筑保护加固关键技术研究”科技成果获第二届福建省土木建筑学会建设科学技术奖二等奖,主参编国家级、省级标准13项。

“通过打造‘数据采集—存储管理—展示传播—价值应用’的全链条数字化体系,不仅可实现文物建筑的动态管理,提升古建保护工作的系统性和协同性,更能强化文化遗产的数字化展示效能与公众互动体验,为人类文明瑰宝的传承发展开辟新路径。”省建科院科技与发展部主任许国平介绍。

黑科技助力老建筑精准迁移

16日,在石狮市凤里街道仑峰对山角落的育贤路122号,一栋典型的“番仔楼”——振成楼安静矗立着,与周边其他“番仔楼”共同组成颇具特色的建筑群。

红砖与白色花岗岩的墙面、巴洛克风格的三段式山花压檐、屋顶“雄狮振翅”拱卫“双狮环球”彩瓷雕塑……这座由当地著名旅菲爱国华侨、抗日侨领蔡由成兴建的“番仔楼”,结合了菲律宾外廊式建筑与闽南传统建筑特点,是当地华侨建筑代表作之一,也是石狮市首批历史建筑之一。

石狮市振成楼是一栋典型的“番仔楼”,是当地华侨建筑代表作之一,也是石狮市首批历史建筑之一。福建日报记者 戴敏 摄

一年前,振成楼还位于60米外的另一处地方。2024年,为了配合城市道路建设,这座不惧风雨岿然矗立的“番仔楼”迎来了一次特殊迁移。

省建科院文环所高级工程师阮敏杰多年从事文物建筑平移技术研究。他认为:“每栋文物建筑或者古建筑,都有各自特点,当不得不平移时,就需要‘对症下药’,采取最合理的平移技术和方式。”

具体到振成楼,阮敏杰和团队遇到的问题包括缺乏原始图纸资料,砖石结构导致许多结构交汇点受力薄弱、轴线较多、空间狭小等。

“从开工到完成基础对接,每一步都需精益求精。”阮敏杰说,建筑移位就像做一台“精密手术”,真正体现“精密”二字的是实施阶段的每一个细节。

振成楼在平移中使用PLC(可编程逻辑控制器)同步顶升液压系统。省建科院在之前实施文物建筑平移项目后,对平移技术进行总结和归类,据此推动相关技术难题攻克和相关设备升级,针对设备的机械功率、安全性能等难题向厂家提出具体解决方案,成为全国早期使用该系统的单位之一,为后来者提供了范本和经验。

PLC是一种专门的数字运算操作电子系统,而PLC同步顶升液压系统则是将PLC技术与顶升设备相结合,采取精确的控制算法,实现多个顶升点的同步动作。其核心在于利用PLC强大的逻辑运算能力和实时控制能力,对各个顶升单元的位移、速度和压力进行精准调节,确保整个顶升过程的平稳性和同步性。

相比30年前,如今的建筑平移从技术到设备都有长足的发展。“以建筑移位操作为例,以前移动靠人拉,一声哨响,几十人一起使劲;后来有了顶升液压系统,仍需多人同时控制,对同步性要求很高。”阮敏杰说,现在成熟运用的PLC同步顶升液压系统,只需要一个人就可以控制所有节点,让建筑移位真正实现了“一人发令,同步作业,精准性明显提高”。

在振成楼移位前,项目团队通过三维激光扫描构建碉楼数字孪生模型,实时监测应力变化;对木构架、墙体等薄弱部位实施“一对一”加固;迁移路径下的路面,经过特殊处理,确保平移过程中的结构安全。

在准备工作完成后,项目团队在建筑下方布置上轨道—行走机构—下轨道,再用PLC同步顶升液压系统推拉和牵引建筑物移动。

“7天完成60米迁移,真的是‘步步惊心’,也‘步步精心’。”阮敏杰表示,“最高精度误差控制在毫米级别,就像呵护一位百岁老人稳步前行。去年底,振成楼迁移项目顺利完成,未出现建构偏移和建筑裂缝。”

迁移之后,振成楼也将焕发新生。据悉,当地计划将其规划建成国学馆、侨史馆、抗日英雄纪念馆和石狮人文会客厅,让华侨侨眷热心家乡公益事业的感人事迹和博大精深的古厝文化遗产得以向世人充分展示,让“番仔楼”不只是被保存,更是被活态传承。

古法新章,为老渡槽安新家

17日,致敬向东渠工程建设者群体活动在云霄县举行,活动通过沉浸式历史体验、情景剧艺术表演和深度文化交流等多种形式,串联起修渠岁月的集体记忆与新时代的薪火传承。当记者走进向东渠八尺门渡槽新址,这里已成为向东渠农耕文化园,承载着几代云霄人和东山人记忆的渡槽安静矗立。

八尺门渡槽新址已成为向东渠农耕文化园,承载着几代东山人记忆的渡槽安静矗立。温昭云 摄

始建于20世纪70年代的向东渠历史性解决了云霄、东山两县的用水问题,被称为“江南红旗渠”,其中,八尺门渡槽作为不可移动文物点,是向东渠工程的重要组成部分。2021年3月,东山县启动八尺门海域综合治理生态修复工程,作为文物点的八尺门渡槽需要异地迁移保护。

这是国内首例大体量石砌体构筑物远距离异地迁移文物保护工程,施工过程坚持“最小干预”原则,用微改造对文物进行保护。

但八尺门渡槽迁移却遇到无法整体平移和运输难题,只能分体吊装迁移、异地拼接复原,其中最大的问题则是如何保证渡槽和槽墩在施工及运输过程中稳定安全,这些都是文物建筑迁移中的新挑战。

同时,由于建设年代较早,且为石砌体构筑物,渡槽整体结构并不稳定,在移动中稍有不慎就容易散架。省建科院是该项目的承接方,施工前,多方专家进行多轮讨论,最终决定采取“外裹内撑”保护手段,即外部用钢套箱裹住渡槽和单体槽墩,单体内部则需要柔性支撑,防止槽墩松散。

外部用钢套箱包裹,这样的做法已有先例,但内部如何柔性支撑?项目创新性使用了沙子作为内部柔性支撑。专家认为,沙子易获取,增重小,不会对文物本体产生二次破坏,便于施工。

方案确定后,项目团队在现场进行预吊装实验,利用同步液压千斤顶分离上下槽墩,在各槽墩单体新增混凝土圈梁,增强结构稳定性,圈梁与文物本体之间还铺设了一道塑料薄膜,避免混凝土对文物本体造成二次污染,效果良好,仅一次实验便成功,为项目实施分体吊装迁移奠定了基础。

吊装时的八尺门渡槽。温昭云 摄

为了最大程度还原八尺门渡槽的历史风貌,施工团队根据八尺门渡槽的“槽”“墩”相对独立的结构特点,采取了分体吊装迁移、异地拼接复原的保护方案,将其从八尺门转移到东山县康美镇钱岗村。最终,历经近两年,施工团队将渡槽分为56个U型渡槽单体和440个槽墩单体进行异地迁移再组装,完美实现了迁移全过程最小干预、精确可控。

“聚焦文化遗产的系统性保护和永续发展,省建科院已搭建起涵盖文物建筑保护规划、体检评估、预防性保护、修缮保护、整体纠偏及移位等专业技术团队,构建了‘数字孪生+智能检测+传统工艺’三位一体的核心技术体系,其中建(构)筑物整体移位、顶升、纠偏等特种工程技术处于国内领先水平。”省建科院党委副书记、总经理夏坚说。

漳州云霄乌珩村窑址迁移项目,最大程度保留了窑址的原貌,是全国首例大体量窑址土体类迁移保护工程。(资料图片)

编 后

协同创新,留住乡愁

石狮市振成楼的平移,对泉州老君岩、福建船政文物的智能监测……这些都是福建在文物和古建筑保护领域的创新合力驱动的生动体现,这源于强烈的现实需求与技术创新的深度融合,是技术跨界应用的成果展示。

文物保护已不单依靠传统技术,精准的“术前AI诊断”与“数字孪生”技术赋予了文物全生命周期的保护。借助三维激光扫描技术,古建筑的每一处细节都被转化为毫米级精度的点云数据,进而生成高仿真的BIM(建筑信息模型);结合力学技术,工程师能在虚拟空间中无数次演练建筑物平移,精准计算应力分布、优化托换方案,将风险降至最低。同样,由PLC控制的同步顶升液压系统,如同为古建筑装上精准的“机器人步伐”。数百个千斤顶在中央大脑的指挥下,实现毫秒级的同步动作,让成百上千吨的建筑物平稳滑行,避免了因受力不均导致的结构破坏。

新技术的不断创新与落地化应用,离不开“政-产-学-研”协同的土壤。职能部门提出需求与标准,高校、研究机构与专业工程企业合力研发技术,再由专业工程企业具体负责落地实施与装备制造。这种紧密的协作链条,确保了创新技术能从实验室快速走向工程现场。同时,通过项目的实践,福建逐步形成一整套有关古建筑平移、文物监测的技术标准和操作规范,为技术的规模化、规范化应用提供了保障,使得创新成果得以推广应用。

- 相关阅读:

-

平潭夫妻种出两岸“致富菌”2025-09-15践行“大侨务”观念 打好新时代新“侨牌”2025-09-19付朝阳到莆田市数字集团调研并调度“全市一张图”平台2025-09-17

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 广州市政府任免工作人员

2025-12-11 17:24 - 香港消防处向殉职消防员何伟豪追授消防队目荣誉职衔

2025-12-11 17:20 - “赫哲族伊玛堪”成功转入人类非物质文化遗产代表作名

2025-12-11 16:05 - 莫斯科连日遭无人机袭击导致航班大面积延误或取消

2025-12-11 12:29 - 美国扩大婴儿肉毒杆菌中毒病例追踪范围

2025-12-11 12:29 - 玻利维亚前总统阿尔塞被捕

2025-12-11 12:29 - 齐齐哈尔市人民政府最新任免职通知

2025-12-11 12:28

- 广州市政府任免工作人员

- 猜你喜欢:

-

主桥“0号块”完成浇筑 霞林木兰溪大桥进入挂篮施工新阶段2025-11-21八届莆田市政协第五十次主席会议召开2025-12-11三明:激活社会治理“神经末梢” 绘就民生幸福新画卷2025-12-08

-

评论(深读|当文物保护遇上科技“狠活”)已有0条评论