文明乡风满桃源,永春处处是新风

漫步在新晋“全国文明城市”永春的街巷间,三股文明新风频频涌动——“邻里守望”的脉脉温情,“以文化人”的润物无声,“约定俗成”的自觉践行。

湖洋镇吴岭村。叶国强 摄

孝老中的守望互助

夏日的阳光炙烤着大地,湖洋镇吴岭村的新时代文明实践站里热闹非凡。67岁的张丽明和老朋友正挥拍对战,乒乓球在球台上来回跳跃,清脆的撞击声混着欢笑声洒满房间。

“现在日子舒坦得很,吃完早饭就来这儿报到,唠唠家常、看看报纸,等着吃免费午餐,美着呢!”张丽明笑着说。这份安稳,源自村里2019年开办的长者食堂,6个年头来,热气腾腾的午餐从未间断。

这份坚持的背后,是村党支部书记吴应栋带着两委班子“精打细算”的付出:他们号召乡亲认本捐息为长者食堂囤下“底气”,劝导村民把操办喜庆事宜省下的钱捐给长者食堂,还开荒种上柑橘、金桔为集体创收,给“免费午餐”加了道“保险杠”。“村里200多常住人口里,60岁以上老人占了近150人。把老人照顾好,在外打拼的年轻人才能安心闯,村子才能更兴旺。”吴应栋的话朴实却在理。

湖洋镇吴岭村邻里守望堂日常。叶国强 摄(资料图)

如今,村民们操办嫁娶、过寿、开业等喜事时,往长者食堂捐钱捐物已成默契。借着这个平台,吴应栋推行“乐善好施积分制”,年底的表彰大会上,老人们会带头念叨:“红白事别铺张,礼金意思意思就好,邻里要互相帮衬……”通过发挥长者在宗族中的劝教和监督作用,让吴岭村的乡风越变越淳。

目前,免费午餐服务在永春22个乡镇全面铺开,36个长者食堂、96个助餐点构成“公益敬老+互助养老”的山区样板,移风易俗的新风正由点及面,吹遍城乡。

“村晚”里的文化共鸣

文明乡风既要解民忧,更要润民心。桃城镇花石社区的“美德堂”里,老人们在一楼长者食堂用餐,孩子们在二楼参加“大手牵小手”活动,这里既是新时代文明实践站,更是“村晚”的常驻地。

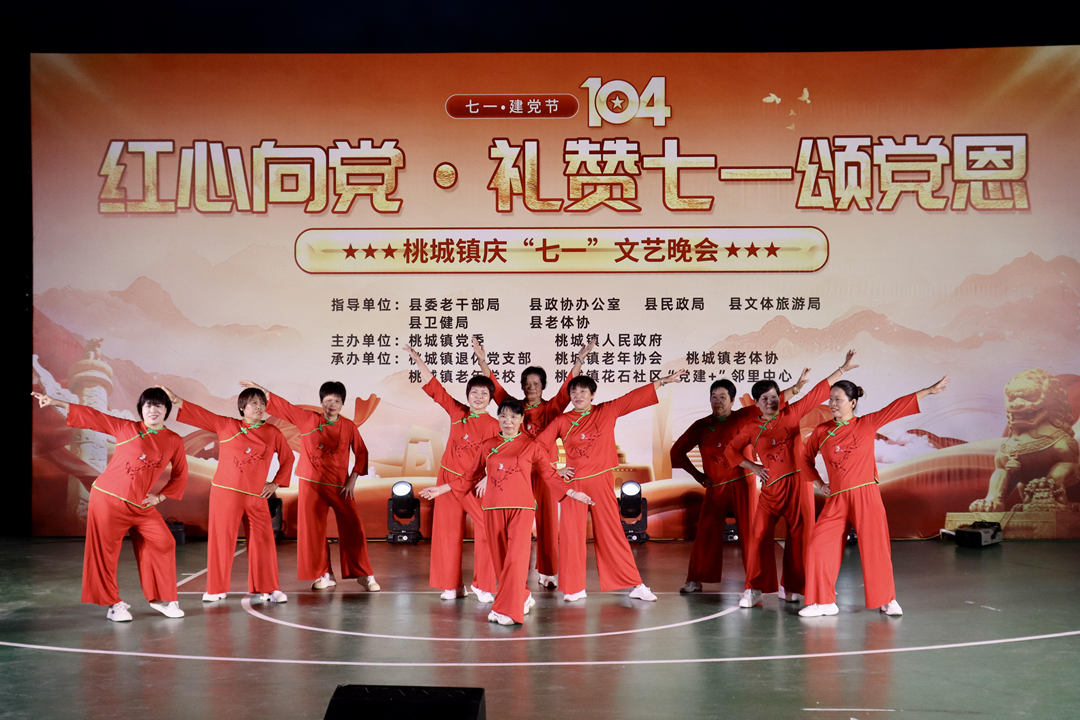

花石社区“村晚”

常态化的“村晚”催生出不少村民自发组成的“民间艺术团”:南音队、舞蹈队、合唱团……其中最亮眼的当属“放牛班合唱团”,这是由一群爱唱歌的奶奶们组成的合唱团,每天在忙完家务后,老人们就聚在一起,跟着大学生志愿者或近邻学堂的音乐老师学唱,如今,这个合唱团已是春节、国庆等“村晚”的常客。

“我今年也加入了舞蹈队,‘七一’还上台演出了!”社区党总支委员冯淑题说,融入群众的文化活动,让移风易俗、普法宣传等工作有了“群众基础”,干事更有劲儿。

花石社区的“村晚”早已超越娱乐:唱的是身边事,演的是邻里情,裹着乡愁与红色文化,展现出社会主义核心价值观,成了当地凝聚人心的“粘合剂”。而达埔镇的篮球争霸赛则把运动版“村晚”玩出了新高度,在今年7月举办的第二届赛事上,来自不同村的17支队伍激战半个月,点燃了全镇人民对家乡的关注与热情。

达埔镇篮球争霸赛。陈小强 摄

丰富的文化生活挤占赌博、迷信等不良风气的生存空间,也将‘共同体’的意识植入人心。永春县委宣传部(文明办)相关负责人表示,靠资金堆砌的文化活动不可持续,“自己人”参与,说的是乡音,演的是乡情,展现的是乡土文化的自信和新风新气象,群众更有幸福感和获得感。

村规下的乡风培育

每年方七娘诞辰,五里街镇大羽村的白鹤拳史馆总会迎来各地传承人。当最后一批游客离开,村支书郑志鑫才松口气:“我现在成了‘首席讲解员’,老书记传的好经验,得接好班。”在他看来,发展好大羽村,核心在于两件事:一是白鹤拳技艺的传承,二是良好家风的守护与弘扬。

游客到大羽村白鹤拳史馆体验白鹤拳。

走在村里,家家户户门前的家训格外醒目:“竹贵有节,人贵有志”“兄弟齐心,田土变金”……这些闽南俗语是为每户量身定制的“治家格言”。作为白鹤拳发祥地,立足家家户户有拳师的特点,村里更把“武德持四善、武训懔十诫”写进村规民约,成了拳师授徒、做人的硬杠杠。

这种本土教化力量正在永春蔓延。锦斗镇珍卿村将村规民约中“积极支持本村各项公益事业建设”的要求升华为精神符号,把村民集资修路筑桥的故事刻在43块石碑上,立在村道桥头:有人捐出积蓄修桥,有人无偿让出宅基地铺路……这些“功德碑”成了鲜活的教材,村里还建了文化长廊对这些石碑进行集中展示,让孩子们耳濡目染。

在坑仔口镇玉西村榜中角落的康氏祖厝里,老人协会依托祖厝,每年重阳节表彰一批“好媳妇”,把“厚养薄葬”“婚丧简办”的新风融进祖训族规。自2020年起,永春深挖宗祠祖厝里的“忠孝廉节”家训,让这些传统空间变身“文明家风教育基地”,让村规民约从纸面约束,变成了村民心底的共识。

从孝老互助到文化共鸣,再到村规内化,永春的文明乡风正像当地的母亲河桃溪水般,源源不断滋养着这片土地,生生不息。

来源:新福建

- 相关阅读:

-

安溪湖头镇:3.26亿!打造闽南文旅新地标2025-07-24安溪湖头镇:3.26亿!打造闽南文旅新地标2025-07-24永宁西偏村“英雄调解”彰显基层治理智慧2025-07-28

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 日媒称日本立宪民主党与公明党就联合组建新党达成一致

2026-01-15 17:22 - 1号台风“洛鞍”路径实时发布系统 2026台风“洛鞍”最

2026-01-15 16:52 - 2026年2月深圳限行最新消息:深圳春节不限行起止时间

2026-01-15 16:00 - 扩大覆盖面!两部门发文让更多职工享有企业年金

2026-01-15 15:49 - “十五五”期间国家电网固定资产投资将达4万亿元

2026-01-15 15:48 - 四川省棉麻集团有限公司原党委书记、董事长邓华被查

2026-01-15 15:48 - 青海省人民政府关于曹广超等职务任免的通知

2026-01-15 14:51

- 日媒称日本立宪民主党与公明党就联合组建新党达成一致

- 猜你喜欢:

-

石狮灵秀谋划推进57个重点项目2026-01-06泉州市第十七届人民代表大会第五次会议议案审查委员会组成人员名单2026-01-14泉州市第十七届人民代表大会第五次会议议程2026-01-14

-

评论(文明乡风满桃源,永春处处是新风)已有0条评论