泉州鲤城笋江扒龙船习俗:传承闽南热血精魂(图)

独特龙船文化 重温民俗记忆

请龙试水

最近,傍晚时鲤城笋江上会传来一阵又一阵嘹亮的“龙船鼓”。笋江扒龙船作为一项水上娱乐活动,经过历代的传衍,除了具有竞技性外,还形成了一套特殊的民间习俗文化。去年年初,“笋江扒龙船习俗”顺利入选泉州市第五批非物质文化遗产代表性项目,这一传统习俗正加快复苏的脚步。

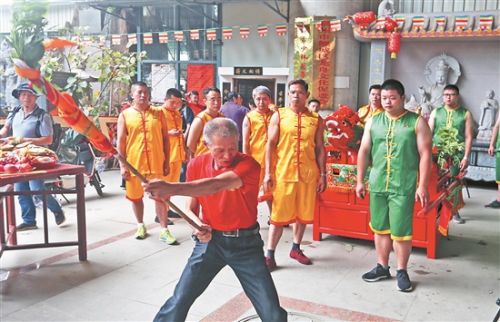

长者为龙舟队员演示如何走“龙步”

地利人和 造就龙舟竞渡

“五月初五是庆端午啊,爆竹声声是入云谷啊,看龙舟竞渡嘞,挥旗又擂鼓啊,嗦啰涟嘞啰哈哩啰涟,嗦啰涟嘞啰哈哩啰涟,啰哩啰涟啰涟哩啰涟,嘿……”这是在泉州地区流传甚广的古俗嗦啰涟的《龙船曲》。嗦啰涟又称采莲,乾隆《泉州府志》卷二十风俗篇中记载:“五月初一日,采莲城中,神庙及乡村之人,以木刻龙头,击鼓锣,迎于人家,唱歌谣,劳以钱或酒米。”实际上,嗦啰涟《龙船曲》已把泉州自古以来端午节赛龙舟的民俗呈现在世人面前了。

现今的鲤城区浮桥街道地处晋江下游南岸。宋皇祐年间(1049—1054年)郡守陆广于江面上“造舟为梁”,民间始有“浮桥”之称。浮桥街也因此得名。南宋绍兴三十年(1160年)僧人文会倡建石桥,因在笋江之上,故称“笋江桥”。浮桥的南岸是浮桥街,北岸为黄甲街,这是古代两个著名的港口街市,商贾云集。浮桥一带受传统文化影响很深,这里民风古朴,民俗文化活动活跃,笋江扒龙船习俗便是其中之一。

笋江龙船队第二代传承人、104岁的黄大头先生告诉我们,扒龙船(即龙舟竞渡)要盛行,必须有两个先天性条件:第一是必须具备有适合竞渡的水域;第二是该水域附近,在日常生活中要有使用船的人们。明清时期,笋江一带舟楫往来如织,恰好拥有地利与人和的条件,加上扒龙船本身的魅力,使得“舟人竞渡”成为盛大节日活动,这一风尚在清末民初也获得了延续。黄大头说道:“我还记得小时候去江边看扒龙船时,人山人海,乡邻们挤满了桥上、岸边,看过去黑压压的一大片,十分惊人。看到精彩的地方,四处欢声雷动,气氛十分热烈。”

- 相关阅读:

-

惠安一女子失踪9天杳无音信 家人盼好心人帮留意2017-05-22揭秘水果批发潜规则:上层光鲜亮丽下层暗藏猫腻2017-05-23泉州一市民西湖公园钓起大花鲢:37斤重 1米多长2017-05-24

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 检察机关依法分别对秦立军、陈华、张纪元决定逮捕

2025-07-17 17:36 - 重庆市公开通报四起漠视群众、脱离群众、侵害群众利益

2025-07-17 17:31 - 庄建球当选郑州市人民政府市长

2025-07-17 17:13 - 酒泉市政协机关二级调研员田仲杰严重违纪违法被开除党

2025-07-17 16:30 - 夏粮稳产丰收 七大亮点看上半年农业农村经济

2025-07-17 16:30 - 日媒:参议院选举倒计时 石破茂显露“危机感”

2025-07-17 16:30 - 特朗普要求用“真正的蔗糖”生产可口可乐

2025-07-17 16:12

- 检察机关依法分别对秦立军、陈华、张纪元决定逮捕

- 猜你喜欢:

-

拓新路,引强企!惠安县委主要领导带队赴上海招商考察2025-07-07数字+非遗!泉州开发区打造工业旅游新名片2025-07-11南安召开中心市区高质量发展工作推进会2025-07-09

-

评论(泉州鲤城笋江扒龙船习俗:传承闽南热血精魂(图))已有0条评论