古城这条巷子,藏着泉州人的气度

古巷概况

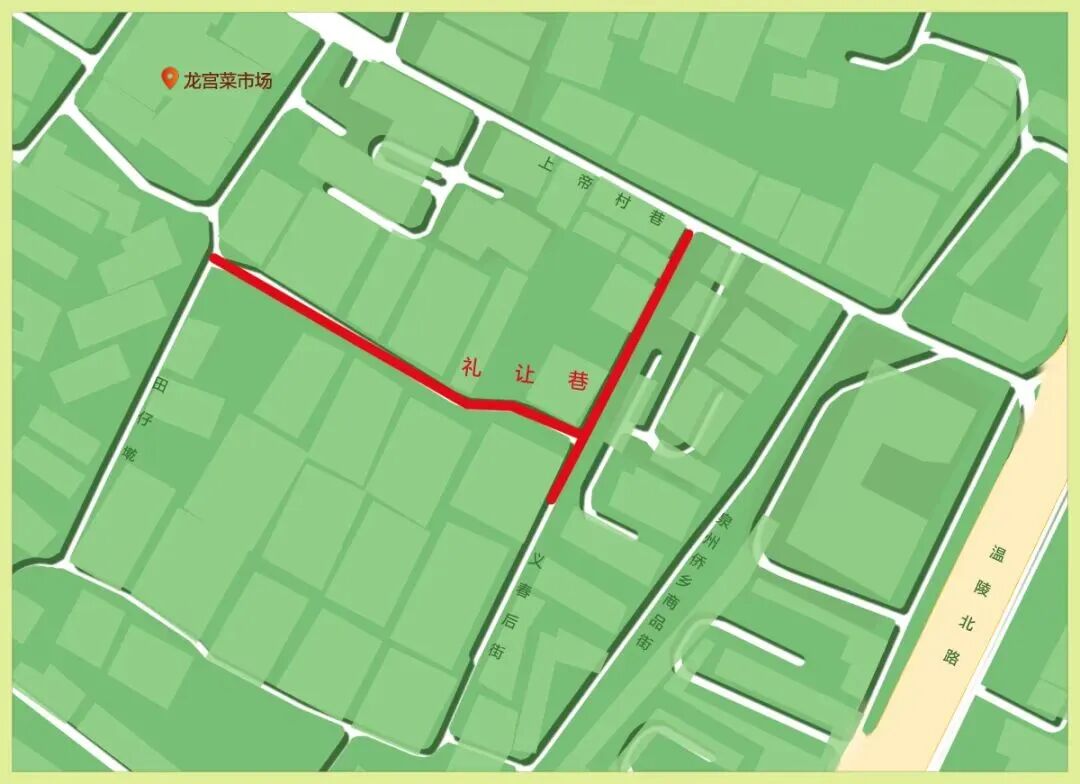

鲤城区礼让巷,又称礼谅巷、马娘巷,南接义春后街,北抵上帝村巷,中间西至田仔墘巷。礼让巷在古代属于泉州古城南隅三教铺玉霄境,相传明代巷内两个世家,以礼让解决争地纠纷,留地成巷而得名。

往礼让巷里走,就能看到礼让宫。礼让宫又称玉霄宫,位于礼让巷17号,是三教铺玉霄境的境庙,祀平天圣母(临水夫人陈靖姑),2001年重建;民国时期,有“双拳铁罗汉,十亩老农禅”之称的一代名僧妙月法师曾在此挂锡。玉霄宫北侧有一座观音宫,祀观音菩萨,兼祀三位王爷(朱、王,另一尊未详)。

如今礼让宫有两处旧礼让宫的遗存,一个是孙步云题写的“礼让古地”石匾,镶嵌在观音宫门楣上,另外一个则是礼让宫的拜石,礼让宫重建后安放在原处。

古巷故事

礼让巷从前也曾呼为六尺巷。明代,林、唐两个仕宦家族在此毗邻而居,仅一墙之隔。当时,林家有人在朝中做官,居御史之职,唐家有人在地方做官为指挥使,两家势力相当。

两家发家后,林家要建造花园,唐家则要建房屋,双方都要在交界处筑墙。为了这一墙之地,双方各执一词、寸土不让,于是便打起了官司。因林家在朝当官,神通广大,而唐家在地方当官,势力盘根错节,当时的泉州知府左右为难,不敢轻易断案。

双方各奔门户私通关节、软硬兼施,以求官司胜出。可是官司打了三年,还是没有解决。为此,林家便派专人上京,向林御史诉说经过,要求自上而下,责成地方官迅速判好此案。一个月后,派遣上京的人回来了,并带回一封信,一家人非常高兴,信一启封,上上下下围着看,只见写着一首诗:“千里修书为一墙,让他三尺亦何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”

看到这首诗后,林氏族人议论纷纷。林氏家主听取众议,最终决定:退地三尺兴工、择日兴工。唐氏家主得知林家派人上京师,早已惴惴不安,如今又见退地三尺筑墙,一时间疑虑重重,便派人到林家打听虚实,得知事情经过后,对林家的举动大为赞赏。于是,唐氏家主当即也决定也让地三尺,兴工动土。

这样一来,两家之间空出一条六尺宽的巷子。三年官司,寸土必争不能解决,却因礼让三尺而取胜,两家重归于好。也因为这段“温良恭俭让”的佳话,这条巷便称为“礼让巷”。

至今,在礼让巷仍有林唐两家的后人隔巷而居。礼让巷自古民风淳朴,早年间,礼让巷居民在建造新屋时,都会主动退后一点,家家户户门口就形成一个“门口埕”,成为礼让遗风的见证。

- 相关阅读:

-

德化县领导调研2025德化国际陶瓷文化周主会场、分会场筹备情况2025-09-19效果拉满!泉州古城中山南路,焕新亮相!2025-09-18全面提升!涉及鲤城多个小区2025-09-18

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 1月1日全国铁路预计发送旅客1825万人次

2026-01-02 09:29 - 俄说将把乌袭击俄总统官邸无人机资料交给美方

2026-01-02 09:29 - 乌军袭击俄炼油设施和军事目标

2026-01-02 09:28 - 联合国报告:东京滑落为全球人口第三大城市

2026-01-02 09:28 - 同创未来!香港特区第八届立法会举行议员宣誓仪式

2026-01-02 09:27 - 香港公营医疗收费改革正式推行

2026-01-02 09:27 - 也门政府宣布对亚丁国际机场实施管制措施

2026-01-02 09:26

- 1月1日全国铁路预计发送旅客1825万人次

- 猜你喜欢:

-

永宁第三社区长者食堂暖心开餐2025-12-30永春县人大代表热议县人大常委会工作报告及“两院”工作报告2025-12-26泉州市政府征求《政府工作报告》和“十五五”规划《纲要》意见建议2025-12-30

-

评论(古城这条巷子,藏着泉州人的气度)已有0条评论