春美登第楼:耕读传家承古韵 文脉流芳焕新颜

在岁月的长河中,总有一些古老的建筑,承载着家族的记忆,延续着文化的根脉。位于春美乡古春村的登第楼,便是这样一处充满故事与魅力的所在。这座始建于清代初期的建筑,历经300多年风雨,不仅以独特的建筑奇观吸引众人目光,更以深厚的文化底蕴和家族传承,成为乡村文物中的瑰宝,书写着“家和万事兴”与“书香翰墨浓” 的动人篇章。

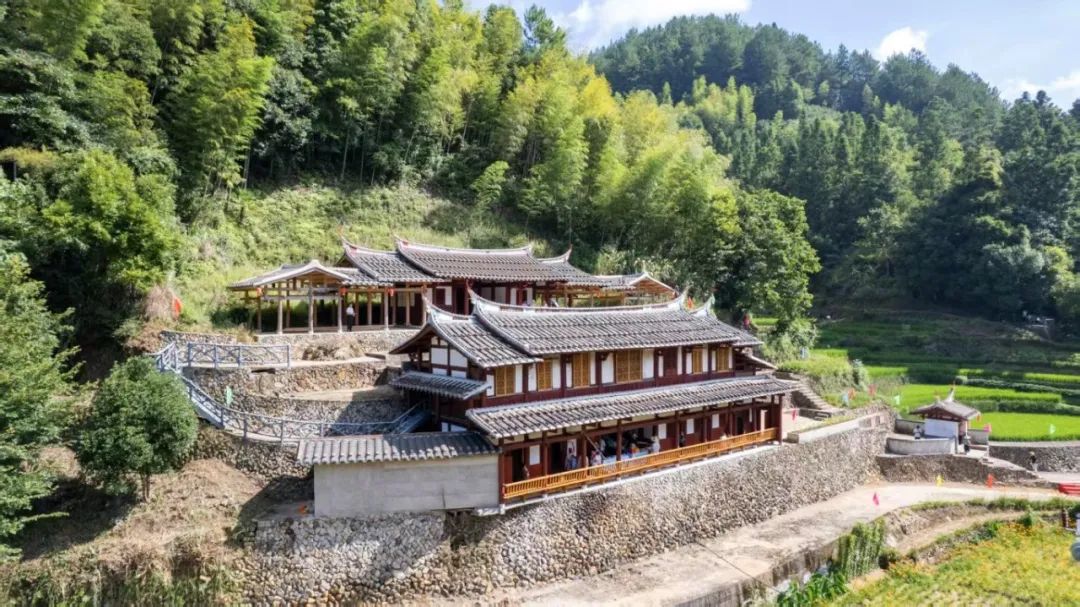

古厝里的温情传承登第楼的故事,从它独特的建造开始。建筑面积约500平方米,坐北朝南,因后山陡高,地基不足,主人雅公在购地受阻后,听从老石匠“占天不占地”的建议,用大石块磊砌基壁,在半山立柱起建,造就了“油灯挂壁”的建筑奇观。俯瞰厝落,宛如油灯盏,雅公还特意在山门边开田池、铺长石,寓意家学长兴,这份对家族兴旺的期盼,融入了建筑的每一处细节。

登第楼的源流,是一部家族的繁衍史。最早来到春美的苏氏苏道隆,其后代传承发展,从世德堂到流庆堂,再到绵远堂,最终建成登第楼。17世祖侯奎开基,儿子正雅整建完成,雅公的三个儿子福全、禄全、寿全,兄弟和睦,各有5子,俗称“双翰十五家”,15孙又衍 62曾孙,家族人丁兴旺,与上涌半林谟显堂赖氏一同被民间传颂“半林桂花树下、双翰十五家”。

家族的兴旺,离不开和睦的家风。主人雅公的故事,至今仍在民间流传。雅公身材魁梧,力大无穷,有“靴可栽秧、袜可容童”之说。一次探望岳母,雨天随手带的露水棍,竟能劈开当柴火烧几顿饭。他富甲一方,却胸襟宽广。建造登第楼时,面对挑石工人重复过称计资的行为,雅公体谅民工疾苦,嘱咐不要声张,这份善良与宽容,成为家风的生动写照。三兄弟更是和睦团结,生在同堂住,逝也同坟合,堪称传世佳话。

正因兄弟齐心、耕读传家,雅公家族家大业大。县图书馆收藏的苏发昆手抄本《登第楼田段开列》,详细记录了雅公留下的田产,遍布春美乡各村及大田多地,整整80多页的记载,见证着家族曾经的辉煌。苏发昆作为春美乡文化名人,84岁乡试被钦赐举人,85岁上京赴试,获乾隆钦点翰林检讨。他曾为雅公三兄弟分家产书写田产分配清单,也从侧面反映出家族对文化人的敬重。春美乡流传的闽南农耕民谣、气象民谣,以及苏履吉描绘的农耕场景诗文,都与登第楼的生活息息相关,展现着家族与乡土的紧密联系 ,让“家和万事兴”的理念在岁月中生根发芽。

文脉中的精神赓续

登第楼不仅是家族生活的居所,更是教育传承的摇篮,其精神底蕴在一代代苏氏子弟身上得以延续和发扬,其中尤以苏履吉最为耀眼。他早年于楼中私塾求学执教,深受“耕读传家”门风熏陶,而后更将这份楼宇所承载的理想,践行于万里为官的生涯之中。在敦煌等地为官二十载,始终不阿权贵,勇于为民请命。他办案主张慎狱慎刑,曾言“日月虽明难遍照,覆盆未必尽无冤”,强调断案唯求公正。

在陇西任职期间,为彻查一桩奇案,他特让妻子深入牢狱与女囚同寝共餐,最终查明案情,依法严惩权贵。他体察民情,见农民赋税过重,数次上书申请减免,被赞“真有继日待旦之勤”。他重视教育,捐俸兴学,修建鸣沙书院、衙斋、义学等,讲学,成就“理荒政得活者数万人,兴书院所成者数百士”的政绩美谈。勤政之余,他笔耕不辍,一生作诗三千余首,多涉民生官德与教育要义,成为登第楼文化中的璀璨明珠。“读书需靠自己勤奋,有志者事竟成”,是他对为学之道的谆谆教诲;而“为民父母官,视民皆赤子”“但愿长官勤抚字,丰年屡报乐吾民”等诗句,则深切抒发其恤民之心与恪勤之志。苏履吉以一生之行迹、诗文与风骨,将登第楼之琅琅书声,延绵成了响彻古今的浩然回响。

登第楼深厚的家学渊源,滋养了一代又一代后人。如今,登第楼现有人丁1200多人,后世人才辈出。近年来,苏履吉文化更是吸引了众多关注。2023年,甘肃民族师范学院、南开大学等多所高校专家学者、师生团队先后前来开展研究。

泉州工艺美院师生团队以“苏履吉文化故事”为瓷板画创作课题,将苏履吉的生平事迹绘于瓷板之上,让传统文化以艺术的形式焕发出新的生机。从独特的建筑奇观,到家和万事兴的家族传承,再到书香翰墨浓的文化赓续,登第楼犹如一本厚重的史书,记录着岁月的变迁,承载着乡村的记忆。它是乡村文物的瑰宝,更是文化传承的纽带。在乡村振兴的今天,登第楼的故事仍在继续,它所蕴含的精神力量,将激励着更多人去追寻文化的根脉,守护精神的家园,让古老的建筑在新时代绽放出更加耀眼的光彩。

(记者 许华森通讯员 温燕婷)

- 相关阅读:

-

聚合力谋新篇 永春介福乡“三区联创” 激活发展动能2025-08-18永春:泉州首个乡村短剧拍摄基地成立 首部短剧同步开机2025-08-18永春:泉州首个乡村短剧拍摄基地成立 首部短剧同步开机2025-08-18

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 日媒称日本立宪民主党与公明党就联合组建新党达成一致

2026-01-15 17:22 - 1号台风“洛鞍”路径实时发布系统 2026台风“洛鞍”最

2026-01-15 16:52 - 2026年2月深圳限行最新消息:深圳春节不限行起止时间

2026-01-15 16:00 - 扩大覆盖面!两部门发文让更多职工享有企业年金

2026-01-15 15:49 - “十五五”期间国家电网固定资产投资将达4万亿元

2026-01-15 15:48 - 四川省棉麻集团有限公司原党委书记、董事长邓华被查

2026-01-15 15:48 - 青海省人民政府关于曹广超等职务任免的通知

2026-01-15 14:51

- 日媒称日本立宪民主党与公明党就联合组建新党达成一致

- 猜你喜欢:

-

南安石井临港高新区B片区海堤加固工程进度完成80%2025-12-31福建厦漳泉城际铁路有限责任公司成立2026-01-08南安市日用轻工协会换届 10个项目集中签约总投资16亿元2026-01-07

-

评论(春美登第楼:耕读传家承古韵 文脉流芳焕新颜)已有0条评论