知天而作 智慧气象赋能茶产业高质量发展

“9月热力条件适宜茶芽萌发,但局部强对流天气频发,须重点防范雷雨大风……”近日,县气象局首期《秋茶生产气象服务专报》准时送达全县茶企茶农手中,精准的天气趋势、细致的农事建议,为即将到来的秋茶“黄金采摘期”系上“安全带”。

作为著名产茶大县,安溪铁观音的品质与气候息息相关——从萌芽到采制,温度、湿度、光照的细微波动都可能影响香气与滋味。近年来,县气象局紧扣“茶产业高质量发展”主线,构建“监测-预报-服务”全链条智慧气象体系,推动茶农从“看天吃饭”转向“知天而作”,将气候优势真正转化为实实在在的产业红利。

茶园气象监测点分布

精准做茶

从“经验化”到“数据化”

“春水秋香”,一年之中最香的安溪铁观音,除了精湛的制茶工艺,茶农还要寄望苍天的恩赐。采制阶段的气候状况,是决定秋茶品质的关键。

在大宝峰茶庄园,一套由县气象局设立的多要素茶园小气候综合监测站,正24小时“站岗”——电子屏上,温度、湿度、降水量、光合有效辐射等数据动态更新,为茶园管理提供“实时气象账本”。

每天,大宝峰茶庄园负责人杨江根都会查看屏幕上的气象数据。“过去只能凭经验观察云色、风向、湿度来安排采摘与制作。有时遇到忽晴忽雨的天气,常常错过最佳采摘期。”杨江根轻点屏幕调阅历史数据,“现在有了这套茶园小气候站,气象数据实时更新,采多少、何时晾青,全靠数据说话,再也不用‘赌天气’。”

大宝峰茶庄园气象综合监测站

这份“数据安全感”,曾在关键时刻帮茶农躲过损失。2022年春茶季,安溪县遭遇持续性降雨,恰逢春茶上市关键节点。县气象局依托区域自动气象站实时数据,结合数值天气预报模型,提前发布茶叶气象服务专题报告。不仅明确降雨起止时间、累计雨量,更给出“提前嫩采”的具体建议。“光我们合作社就减少损失100多万元。”老固茶叶专业合作社负责人陈两固记忆犹新。

从“应急预警减损”,到“常态化精准指导”,背后是安溪县气象工作的服务升级——从“值班型”转向“研究型”,用新技术破解“靠天吃饭”难题。县气象局气象台台长李锦梁介绍,针对茶园精细化管理需求,安溪县已在650-1100米海拔的茶叶核心区,科学布局18套茶园小气候站,精准捕捉不同海拔的温度、湿度、降水量、光合有效辐射及土壤墒情等关键气象要素,为分层种植、差异化管护提供数据支撑。

与此同时,县气象局整合物候观测园、18个茶叶实景监控系统和卫星遥感技术,构建“地面+空中+实景”的立体监测网络,辅助茶企、茶农开展全域化、精准化的田间管理,为广大公众、各行各业提供更加精细化、专业化、多样化的服务。

如今,安溪县的气象服务不再只是“提醒阴晴冷暖”,而是利用人工智能、移动通信、物联网等新一代信息技术,为“知天而作”搭建坚实的科技底座。

释放红利

从“种好茶”到“卖好价”

智慧气象的赋能,正让越来越多安溪茶农尝到“气候红利”的甜头,刘金龙便是其中之一。

走进刘金龙的茶园,饱满的芽头正预示着秋茶的丰收。“今年能有这好长势,关键在于日常管护,全跟着气候走。”他俯身查看茶芽,同时打开气象服务小程序,“从秋茶萌芽开始,什么时候该补肥、什么时候要防涝,小程序都标得清清楚楚,不用像以前那样‘瞎琢磨’。”

气象服务的价值,不仅帮助茶农“种得好”,更在于为茶叶品质“背书”,助力茶叶“卖得好”。近年来,安溪县以提升茶叶品质和打造品牌建设为切入点,在全省率先开展茶叶气候品质评价,通过对茶叶生长周期内光照、降水、温度等关键气象因子的量化评估,结合茶叶生化指标检测,为符合标准的茶叶颁发“气候品质评价标识”。

这一气候品质评价机制,让“好气候出好茶”有了科学依据,也让安溪茶叶的生态优势转化为实实在在的市场竞争力。市场数据显示,带有“气候品质评价标识”的安溪茶叶,不仅溢价空间显著提升,市场认可度也更高。

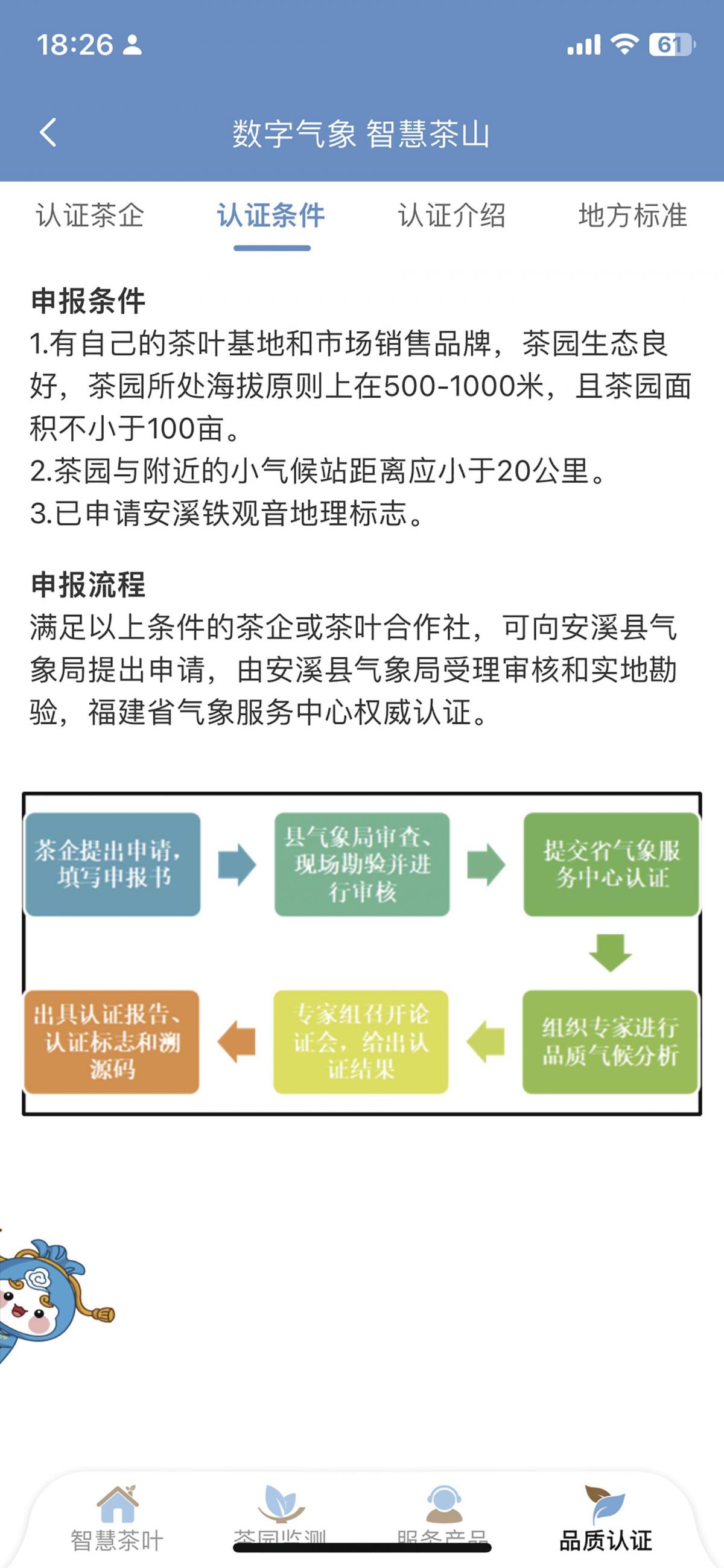

品质认证条件

“有了‘气候品质标识’,茶叶就像有了‘品质身份证’,消费者买得更放心。”在广东汕头做茶叶销售的余先生说,他每年都会优先采购带“气候品质”标签的茶叶,“带标识的茶叶,顾客复购率能保持在60%以上,高端茶销量比普通茶叶高出10%-20%。”

“好气候才能出好茶,这份评价让生态优势‘看得见、摸得着’。”县气象局局长连志萍介绍,近三年来,安溪县已为61家茶企开展84批次评价,这些带有“气候身份证”的茶叶,深受爱茶人士青睐。刘金龙也笑着说,“今年秋茶还没开始采,就有茶商主动联系,就是看上气候认证的‘金字招牌’。”

“气象服务不是‘发发预警’,更要做茶产业发展的‘智囊团’。”连志萍表示,未来将进一步紧扣茶业发展需求,通过深化科研业务融合、定制个性化气象服务、加强多部门协作等举措,持续推动气象科技与茶产业深度融合,让“风云可测”真正成为安溪茶产业高质量发展的“助推器”。(融媒体记者 黄梁山)

- 相关阅读:

-

抓创新提效能 强服务促发展 晋江市领导调研开发区高质量发展工作2025-09-23桃生预制菜产业研发生产基地加速推进2025-09-23晋江文创花灯亮相中国文旅产业博览会2025-09-18

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 2165.1亿件!2025年我国邮政快递业业务规模创新高

2026-01-22 10:30 - 今年春运跨区域人员流动量和铁路、民航客运量均有望创

2026-01-21 17:22 - 2025年度商业航天发射达50次 入轨商业卫星311颗

2026-01-21 17:17 - 安倍晋三遇刺案被告山上彻也被判处无期徒刑

2026-01-21 16:25 - 加拿大总理:美国政策破坏全球关系

2026-01-21 16:14 - 寒潮收尾南方雨雪缩减 明后天北方多地气温仍偏低

2026-01-21 11:17 - 两部门联合推出城市更新行动“新政”

2026-01-21 10:30

- 2165.1亿件!2025年我国邮政快递业业务规模创新高

- 猜你喜欢:

-

图说2025洛江区政协成绩单2026-01-20洛江区文旅经济发展指挥部重点工作调度会召开2026-01-16聚智聚力共谱新篇章 周小华参加人大代表团审议和政协委员小组讨论2026-01-16

-

评论(知天而作 智慧气象赋能茶产业高质量发展)已有0条评论