多起自动监测数据造假被查 生态环境部:对这类行为“零容忍”

环境监测数据造假 已涉嫌犯罪

我国环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法以及排污许可管理条例等相关法律法规,都明确规定了重点排污单位安装使用自动监测设备、保证正常运行和负责自动监测数据真实准确的主体责任。对于篡改、伪造自动监测数据等违法行为,也都明确规定了处罚措施。

中国人民大学法学院教授 竺效:从2014年修改环境保护法以来,后续的大气污染防治法的修订、水污染防治法的修订,以及去年制定的黄河保护法等一系列的法律,都规定了重点排放企业对于监测数据相应的义务。第一个企业有依法安装在线监测设备的义务;第二个要把这个设备跟生态环境监管部门联网的义务;第三个要确保监测设施正常运行的义务;第四个要保存原始监测数据的义务;最后一个就是要对数据的真实性、有效性负责。

环境保护法第四十二条规定,“严禁篡改、伪造监测数据”。该法第六十三条规定,对于环境监测信息造假行为,可处以拘留;第六十五条规定,环境监测机构等有关环境服务活动中弄虚作假,对造成的环境污染和生态破坏负有责任的,除依照有关法律法规规定予以处罚外,还应当承担连带责任。此外,其他法律法规大多根据具体环境要素或生态区域的特点,细化了环境监测信息造假行为的类型及法律责任,规定了罚款、没收违法所得、责令停产停业、责令关闭等行政法律责任。

中国人民大学法学院教授 竺效:你一个大气排放的企业数据造假的行为,根据现行大气法的规定,由县级以上生态环境主管部门责令改正,处以2万—20万的罚款;拒不改正的,可以进行停产整治。当然,除了行政法律责任以外,我们现行的刑法以及“两高”环境犯罪司法解释,也对这种行为重点打击。比方说有一个水污染的企业,它偷偷地、违法地把这个水样给替换掉了,拿了一个清水,这种行为如果被查处,在符合其他犯罪构成的情况下,就极有可能构成了污染环境罪。

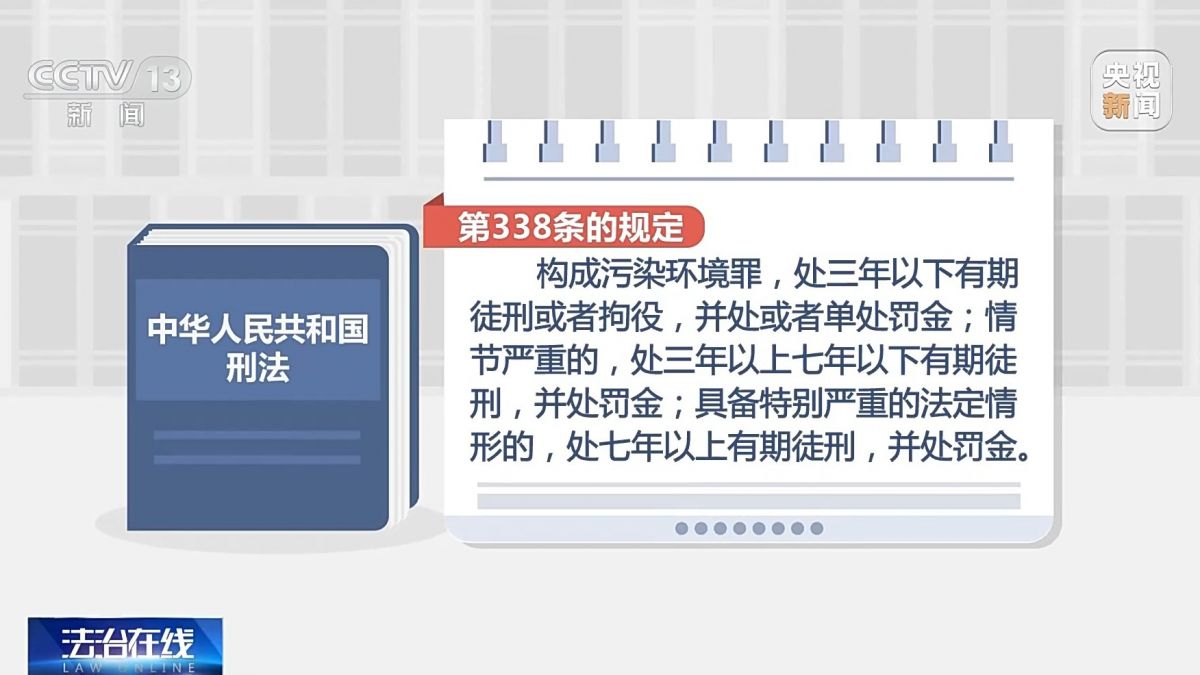

根据刑法第338条的规定,构成污染环境罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;具备特别严重的法定情形的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。

此外,根据刑法第229条和第286条规定,环境监测数据弄虚作假,还有可能触犯“提供虚假证明文件罪”和“破坏计算机信息系统罪”。

中国政法大学民商经济法学院副院长 于文轩:“提供虚假证明文件罪”,如果承担环境监测职责的中介机构,从事了信息造假行为的话,法定量刑是5年以下的有期徒刑或者是拘役并处罚金;如果是情节严重的话,是5年以上10年以下的有期徒刑。“破坏计算机信息系统罪”,如果违法者以入侵计算机系统的方式,来删除或者是篡改生态环境监测信息,那么他就有可能是5年以下的有期徒刑或者是拘役。

根据有关司法解释,如果一种行为同时触犯两个以上的罪名,一般会依照处罚较重的罪名定罪量刑。

三部门联合挂牌督办11起弄虚作假污染环境案件

针对环境监测数据造假行为,前不久,生态环境部联合公安部、最高人民检察院,对11起重点排污单位自动监测数据弄虚作假污染环境案件进行挂牌督办。这些案件都是生态环境部门主动移送公安机关联合查办的。

这11起案件分别为:北京通州李某等人篡改自动监测数据污染大气案、辽宁朝阳许某某等人干扰自动监测设施污染水体案、上海嘉定范某某等人篡改自动监测数据污染水体案、江苏无锡某纸业有限公司干扰自动监测设施污染水体案、山东潍坊程某等人篡改自动监测数据破坏计算机信息系统案、河南平顶山某钢铁有限公司干扰自动监测设施污染大气案、河南平顶山某环保科技有限公司干扰自动监测设施污染大气案、湖南长沙张某某等人干扰自动监测设施污染水体案、重庆綦江谭某等人干扰自动监测设施污染水体案、重庆梁平陶某某等人干扰自动监测设施污染水体案、贵州遵义杨某某等人干扰自动监测设施污染水体案。

其中,既有排污单位,也有第三方运维单位。其中3起为涉气案件,都是数据分析环节造假;剩下8起为涉水案件,都是采样环节造假,违法手段主要为替换或稀释监测水样、绕过自动监控设施通过暗管违规排放等。

生态环境部生态环境执法局副局长 夏祖义:对于环境违法犯罪这样的案件,一个方面就是改正原来修改的参数,原来通过非法的传输通道,那把它恢复成正常的,这是一个形式上的整改;另外就是对责任人员的刑事追究,这两条都是缺一不可。最主要的是把案件查清,把责任分清,移送移交公安部门,提交检察机关进行公诉,最终取得审判的结果,我们才认为这是达到了挂牌督办的要求。

生态环境部:对环境监测数据造假行为“零容忍”

环境监测数据是环境监测的生命线,也是环境管理的顶梁柱。对于自动监测数据弄虚作假的案件,生态环境部高度重视,始终对自动监测数据弄虚作假违法行为“零容忍”,保持着从严惩处的高压态势。今年上半年,全国生态环境部门一共查办自动监测数据弄虚作假环境违法案件593起,向公安机关移送涉嫌犯罪案件206起。

在这些被查处的自动监测数据弄虚作假案件中,有50.5%的案件为采样环节造假,常见手段有采用遮挡、堵塞等方式干扰采样环境,将污染物绕过采样口排放,破坏损毁采样设备管线,更换或预处理监测样品等;有42.7%的为分析环节造假,常见违法手段有改动仪器设备运行状态,修改设备参数,植入遥控、模拟等造假软件;剩下的为传输环节造假,常见手段是修改量程、违规标记、篡改信号、破坏通信线路、衰减传输信号、影响传输设备等。

随着打击力度不断加大,自动监测数据造假方式,已由原来较为简单、直观的采样环节造假,如拔管、插瓶等,逐渐向更隐蔽化、更专业化的方向演变。但不管是哪种类型,这些行为全都违反了有关的法律规定,必须坚决予以查处。

生态环境部评估中心固定污染源监控中心副主任 吕晓君:目前国家已经把全国主要的排放污染源企业,都纳入了全国固定污染源监管平台,那么在这个平台里边,首先对这些企业每一个排污口进行编号,揭露了这些企业的生产数据、用料数据,还有一些跟生产相关的废气量、废水量或者用水量和用电等等,这些数据都接入到系统当中。在这个系统上,可以对这些企业的每一个小时排放的水污染物情况,和每分钟大气的污染物排放情况,24小时纳入监管视野,能发现这些企业是否存在在线数据造假的一些行为。

近年来,有关打击自动监控领域环境违法行为的政策与举措密集出台。

国务院在2022年1月印发《“十四五”市场监管现代化规划》,对排污单位污染源自动监测设备运维机构严格监管,严厉打击自动监测数据弄虚作假行为。生态环境部随后印发《“十四五”生态环境监测规划》,要求完善监测数据弄虚作假等违法行为管理约束和调查处理机制,对数据造假行为严查严罚,确保监测数据真实、准确。

2020年以来,生态环境部、最高人民检察院、公安部连续组织开展严厉打击危险废物环境违法犯罪行为专项行动,2021年将重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法犯罪行为,纳入专项行动打击范围。

2021年3月1日,刑法修正案(十一)实施,环境监测机构弄虚作假首次纳入刑法定罪量刑。

2022年7月,生态环境部出台《污染物排放自动监测设备标记规则》,推动污染物排放自动监控管理步入了精细化、科学化、现代化的轨道。

2023年8月15日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》正式实施,其中明确环境监测数据造假行为的处理规则。

这些政策与举措的出台,对依法严惩环境数据造假、保持常态化外部压力发挥了重要的支撑作用。

为保障自动监测数据真实准确,生态环境部近年来累计发布1200多项监测标准,让监测工作有章可循。同时落实排污单位的主体责任,让排污单位和所委托的第三方单位共同担责,“谁出数谁负责、谁签字谁负责”,坚决杜绝出事后责任不清,互相逃避责任情况发生。

生态环境部生态环境执法局副局长 夏祖义:我们还进一步利用好信用这一个有力的武器,把这个企业的违法行为,纳入整个的社会信用管理,一旦发现企业自动监测数据造假了,除了直接责任人按照法律规定,承担相应的刑法后果以外,企业可能就不能享受相关的税收优惠、政府补贴甚至银行贷款。对于这个企业的负责人,可能就不能进行一些高消费,最终确保我们监测数据的真实可靠,维护生态环境的安全。

持续打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法犯罪行为,是生态环境部今年生态环境保护的重点工作之一。有关企业尤其是重点排污企业,应当把守法作为企业生存发展的底线,把心思更多用在污染治理设施的提标改造和生产工艺的升级换代上。只有绿色发展,才是企业可持续发展的必由之路!

(总台记者 蒋晓平 李旭晨)

- 相关阅读:

-

法国决定禁售iPhone12 苹果12辐射超标被要求下架2023-09-142023年国庆节长沙橘子洲烟花最新消息:今年放烟花吗2023-09-16美国2009年就开始入侵华为服务器 起底美国情报机关网攻窃密的主要卑劣手段2023-09-20

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 中央网信办:将加大对恶意营销信息处置力度

2026-01-07 17:24 - 修订后的《殡葬管理条例》自2026年3月30日起施行

2026-01-07 17:22 - 应急管理部:2026年将重点聚焦自然灾害防治等

2026-01-07 17:22 - 中央网信办:持续重拳整治低俗“擦边”等网络直播电商

2026-01-07 17:20 - 获刑13年 江苏省政协原副主席王昊受贿案一审宣判

2026-01-07 17:20 - 上海静安区人民政府原党组成员、副区长杨毅严重违纪违

2026-01-07 17:19 - 鹤壁市人大常委会原党组成员、副主任李杰严重违纪违法

2026-01-07 16:56

- 中央网信办:将加大对恶意营销信息处置力度

- 猜你喜欢:

-

郑智出任青岛西海岸足球俱乐部一线队主教练2026-01-04山西省纪委监委公开通报5起违反中央八项规定精神问题2025-12-29最高检发布一批检察机关常态化开展扫黑除恶斗争典型案例2025-12-24

-

评论(多起自动监测数据造假被查 生态环境部:对这类行为“零容忍”)