“沉默”的荣耀! 致敬福建“隐藏款”英雄

电视剧《沉默的荣耀》海报 图源:“CCTV电视剧”微信公众号

10月18日,谍战纪实传奇大剧《沉默的荣耀》正式收官。连日来,《沉默的荣耀》的电视剧情再次将观众的视线引向惊心动魄的隐蔽战线,那些行走在刀尖上的无名英雄令人动容。在这条看不见的特殊战线上,有一群来自八闽大地的 “隐藏款” 英雄,他们用热血和生命书写了对国家和民族的无限忠诚,演绎了一段段惊心动魄的故事。今天,让我们走进他们的传奇人生,领略那隐藏在历史深处的坚定信仰与无畏担当。

吴石

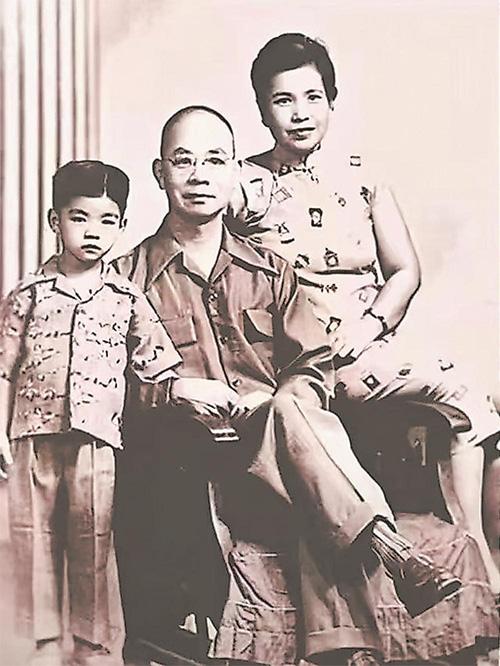

吴石与夫人、幼子在台北合影。(资料图片)

从螺洲古镇走出的吴石,人生轨迹堪称传奇。

1910年,16岁的吴石考入福州开智小学堂。历史课本里关于鸦片战争的记载,让这个懵懂少年握紧了拳头。次年,他转入格致书院,黄花岗起义中闽籍烈士的事迹让他立下了投笔从戎的志向。

在保定陆军军官学校,他以总分第一的佳绩被誉为“吴状元”;在日本留学期间,他因精通战术、外语等十二项技艺,被赞为“十二能人”;抗战时期,这位戴着眼镜的儒将已成长为军事委员会的核心智囊,其军事才能备受瞩目。

然而,在目睹国民党的腐败无能后,这位抗日功臣毅然选择了新的道路。

1947年起,吴石为中共传递核心情报,涵盖长江江防图、福州及台湾军力部署等,助力渡江战役与福州解放。

南京解放前夕,吴石就以“福州进退便捷”为由,将国民党“国防部”500箱绝密军事档案调运至榕。这批档案共有755辑、15万多篇、2亿多字,极具价值。

1949年8月赴台时,吴石仅以百余箱普通图书充数,将298箱核心档案藏匿于福建省研究院书库。他嘱托亲信参谋王强:“这批档案是家乡文脉所系,务必转交解放军。”

福州解放后,王强如约献档,其中日本侵华搜集的“末次资料”现藏于厦门大学图书馆,季羡林曾评价“国内仅此一份”。

在台湾,他以“国防部参谋次长”的身份,提供了《台湾防区军事态势图》等绝密情报。

“若一去不回,便一去不回。”电视剧《沉默的荣耀》中,这句台词让万千网友泪崩。伴随着1949年8月16日吴石离开福州的飞机轰鸣声,这位前往“虎穴”的英雄,真的一去不回了。

1950年3月,因叛徒出卖,吴石在台北被捕。在狱中,他经受酷刑而坚贞不屈。6月10日,吴石在台北马场町英勇就义,用生命诠释了对国家的忠诚。

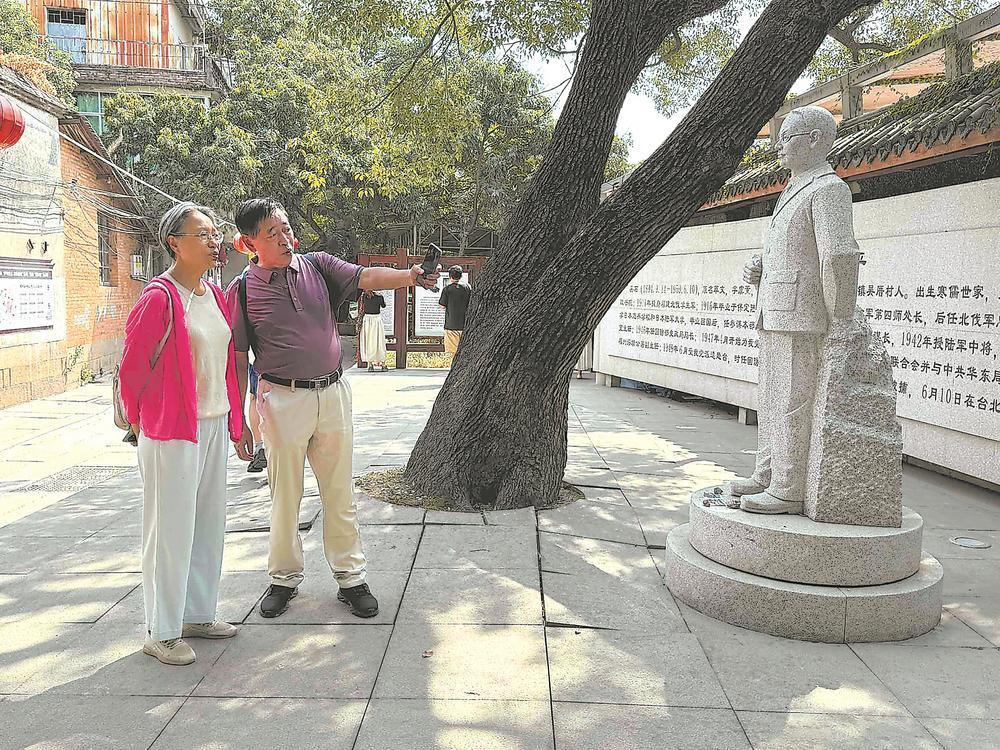

螺洲吴石故居迎来大量探访者。张文奎 摄

聂曦

图源:新闽清

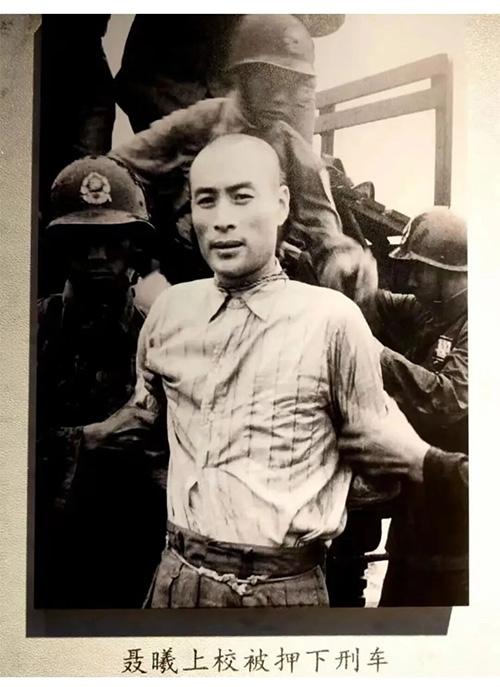

1917年出生的聂曦是闽清人、吴石情报组成员,历任“国防部”史政局总务组上校组长,东南军政长官公署总务处交际科上校科长等职,1950年6月10日就义于台北马场町刑场。

在中央电视台《暗战——隐蔽战线英烈祭》中,介绍聂曦生平的资料极少,直到《厚仁聂氏族谱》的发现,人们才得以窥见这位英雄的些许踪迹。聂曦原名聂能辉,1917年生于福州。

1949年福州解放前夕,聂曦奉命将298箱国民党核心军事档案从福州秘密转运。面对国民党撤退前的严格搜查,他与战友王强化装成搬运工,穿越重重关卡,最终将这些装着国民党兵力部署图、海防计划等关乎解放进程的绝密文件,藏匿于福建省研究院书库。在福州解放时得以完整移交解放军,为解放福建乃至东南沿海提供了关键战略支撑。而他自己却随吴石赴台,化名潜伏,在“白色恐怖”中以“交际科长”身份作掩护,成为吴石与华东局特派员朱枫之间的“情报中转站”。

国民党“国防部”撤到广州时,他让弟弟聂磊回榕参加建设。聂磊问哥哥为什么不留下,聂曦说自己还有任务。聂磊一直到得知聂曦在台湾与吴石一起就义时,才明白哥哥的使命。

1950年初,中共台湾省工委书记蔡孝乾叛变后,聂曦与吴石、朱枫、陈宝仓相继暴露。台北马场町刑场上,33岁的聂曦身着白衬衫,目光平静,嘴角甚至带着一丝从容的笑意,留下了一张被台媒称为“最具震慑力的就义照”,也是有关聂曦最著名的一张史料照片。

王正均

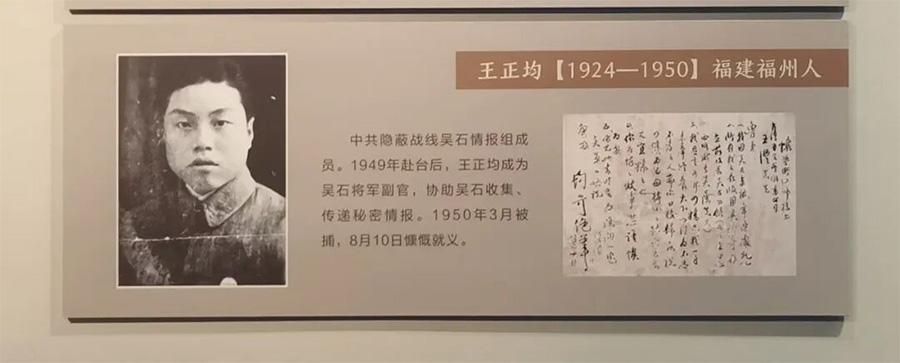

图源:福州市革命英烈事迹陈列馆

1924年生于三坊七巷的王正均,是一位20多岁就牺牲的地下工作者。他和聂曦同为吴石的副官和情报组成员。他不仅为吴石收集情报,更负责传递由陈宝仓绘制成表格的台湾驻军部署及沿海防御工事图等重要情报,为解放事业作出了重要贡献。

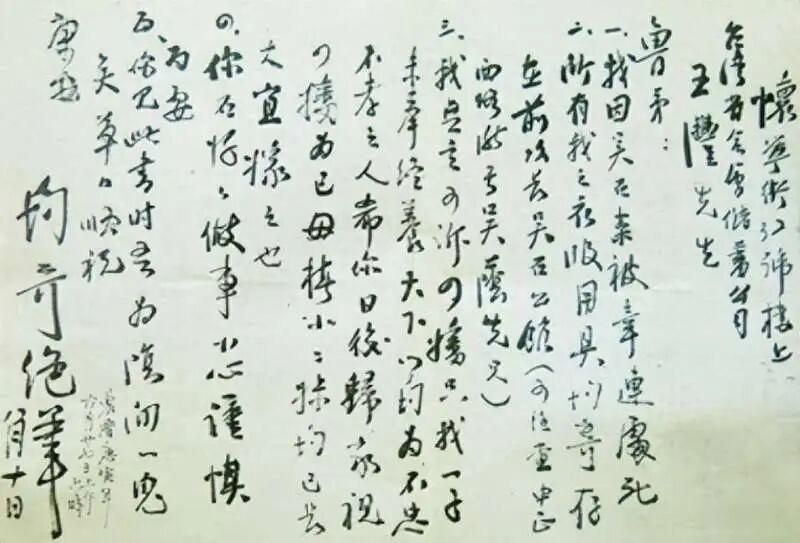

在狱中,面对威逼利诱和严刑拷打,王正均拒不承认犯罪,对任何问题都以“不知道”、“不懂得”相答。当时,有人曾劝他:“你仅是副官,系吴石从犯,只要认罪,只要悔过,或许能保住性命。”但王正均宁死不屈,不愿以牺牲气节而苟且偷生。他在绝笔信上写到:“我无言可诉。”他抱定为共产主义理想而献身的决心。

王正均临刑前写给王正鲁的绝笔信中提到“我无言可诉!四婶只我一子,未奉终养,天下以均为不忠不孝之人”(福州市革命英烈纪念园供图)

1950年8月10日,王正均在台北马场町慷慨赴死,年仅27岁。

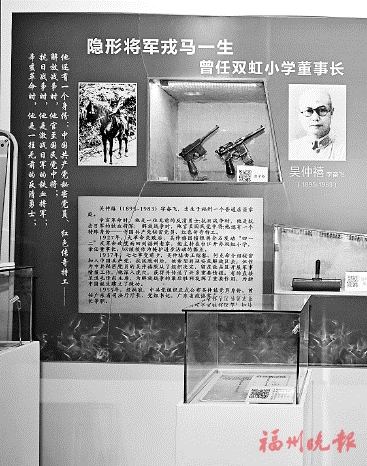

吴仲禧

福州双虹小学校史馆里关于吴仲禧的介绍。叶诚摄

吴仲禧(1895-1983),福建省闽侯县南台吉祥境人。曾任国民党国防部中将部员,1937年“七七事变”前,42岁的吴仲禧在嘉兴入党,成为秘密党员。吴仲禧由此开始了“隐秘而伟大”的情报生涯。

北伐战争时吴仲禧的战友萧克上将说:“吴仲禧作为党在敌方工作的一颗‘冷棋子’,在斗争的关键时刻,果然发挥了人们意想不到的重要作用。”

1948年夏天,三野的陈粟,和二野的刘邓,准备拉开淮海战役。蒋介石在徐州成立“剿总司令部”,在南京的吴仲禧,接到了国防部的命令,去“徐州剿总”任职,潘汉年立即指示尽快掌握一手情报。吴仲禧深知以自己一人之力,很难完成这项工作,出发之前,吴仲禧去找吴石,开诚布公地说了这次去徐州的任务,吴石闻言,说道:“徐州剿总司令刘峙的参谋长李树生是我的学生,我给你写封介绍信带给他。”

吴仲禧带着吴石亲笔信到了徐州,受到热情接待,可以自由出入各机密部门。李树生对吴仲禧甚为关照,带他到作战室观看地图,清楚地掌握了国民党整条防线的兵力部署,东边从海州,西边到商丘,各部队标注的详细信息。拿到重要情报之后,吴仲禧称身体不舒服,请假回南京治疗。获批之后,他一路赶往上海,将情报传递到华东局情报部部长潘汉年的手中,第一时间送达中共中央。后来被确认是“淮海战役前解放军获得的最早又比较全面关于徐州一带敌情的情报”——《徐州剿总情况》。吴仲禧作为高级特工,为淮海战役的胜利,作出了重要贡献。

1949年,吴仲禧和妻女避居香港,继续为党组织提供情报。新中国成立之后,吴仲禧一家回到广州,以民主党派人士身份出任广东省人民法院代院长、省司法厅厅长和党组书记、省参事室副主任、省政协副主席、全国政协委员、民革中央委员、民革广东省副主任委员。1955年,经上级批准,中共党组织正式公布吴仲禧中国共产党党员的身份。

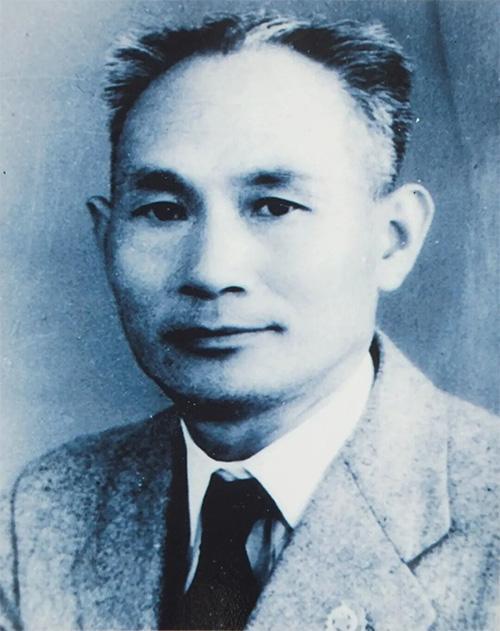

项与年

项与年

项与年(1894-1978),福建连城人。1925年,项与年加入中国共产党。1928年,项与年进入中央特科。凭着个人的机智勇敢、行动的沉稳坚决,项与年很快成为中央特科的重要成员。在险恶的斗争环境下,他和战友一道,参与了营救彭湃,惩办叛徒白鑫等一系列重大行动。

1934年3月,受党组织的安排,项与年和卢志英等共产党员从上海到江西德安,秘密潜伏在江西省第四区行政督察专员兼保安司令莫雄的手下。莫雄,原中国同盟会会员,在国民党内素有“莫大哥”之称。因反对蒋介石的专制独裁,他与中共地下党组织建立了秘密联系。

1934年10月初,莫雄在庐山参加国民党秘密军事会议,获悉蒋介石正准备实施“铁桶围剿”计划,企图以江西瑞金为圆心,形成一个大包围圈,并通过修筑铁丝网、碉堡等工事层层推进、逐渐蚕食,最终将红军主力压迫到狭小范围内予以消灭。会议结束后,莫雄立即带着重达两公斤的绝密文件赶回德安,转交给卢志英、项与年等人。大家看后无比震惊。如果“铁桶围剿”计划奏效,红军将面临生死存亡的考验。众人商议后,决定由项与年冒死送往中央苏区。

带着党组织的重托,项与年打掉门牙,扮作乞丐,日夜兼程从德安赶往瑞金。历经敌人的严密盘查和层层封锁,终于在红军实行战略大转移的前夜,项与年将这份记录国民党军事部署、进攻路线、兵力分布的绝密文件,顺利送达中央苏区。正是由于这份重要情报,中共中央果断决定乘敌人包围圈合拢之前跳出去,提前进行战略转移。项与年,这位我党隐蔽战线上大智大勇的英雄,为中央红军提前突围、胜利转移,作出了突出的贡献。

1935年初,身份暴露的项与年被党组织派往香港继续做情报工作。为便于隐蔽,他于1936年改名梁明德,北上天津,西往长安,先后同王世英、汪锋、南汉宸、李克农等同志共事,在西北军和东北军上层人士中开展统战工作。

(本文资料参考:福建日报、福州日报、福州晚报、海峡都市报、福州市革命英烈纪念园、国家安全部微信公众号、人民日报)

- 相关阅读:

-

在历史语境中挖掘朱子文化价值——访美国汉学家、亚利桑那州立大学荣退教授田浩2025-10-20在文明交流互鉴中开创儒学新天地——访中央民族大学教授、国际儒学联合会副会长蒙曼2025-10-20做中华优秀传统文化的“接棒人”——访武夷学院台湾特聘专家黄柏翰2025-10-20

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 国际调解院开业仪式在香港举行

2025-10-21 09:30 - 检察机关依法惩治侵犯公民个人信息犯罪维护网络清朗

2025-10-21 09:30 - 国务院任免国家工作人员

2025-10-21 09:30 - 坚持自我革命 以高质量党建引领高质量发展——“十四

2025-10-21 09:26 - 高质量发展取得新的历史性成就——从“十四五”看中国

2025-10-21 09:25 - 最新!上海市政府发布一组人事任免信息

2025-10-21 08:53 - 青海省纪委监委通报3起违反中央八项规定精神典型问题

2025-10-21 08:52

- 国际调解院开业仪式在香港举行

- 猜你喜欢:

-

朱子学与全球文明对话大会新闻中心启用2025-10-17莆田市38名健儿出征十五运会 多个项目具备冲牌实力2025-10-13平潭部分公交线路启用冬季运行时刻2025-10-10

-

评论(“沉默”的荣耀! 致敬福建“隐藏款”英雄)已有0条评论