世遗泉州|名居·石狮杨家大楼:穿越百年繁华 传承家风家训

【开栏语】

世遗城市、海丝起点,泉州的历史文化底蕴深厚。申遗成功后,泉州与世遗的事迹仍在延续,泉州正在努力打造世界遗产保护利用典范城市。

1982年,泉州入选首批全国历史文化名城;2013年,泉州当选中国首届“东亚文化之都”;2021年,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入《世界遗产名录》……

从安居乐业的美丽乡村,到出砖入石的闽南古厝,到饱经沧桑的名山、名寺、名桥、民居,甚至是市民日常的“古早味”美食……住泉州、逛泉州、吃泉州,泉州古城的一街一巷都承载着历史,泉州的一砖一瓦都写满了故事。这些历史的“活页”,在时光中慢慢沉淀,历久弥新,成为泉州的独特气质,与我们一起走向未来。

闽南网推出大型策划栏目——《世遗泉州》,用文字与镜头的力量,挖掘泉州的乡村之美、名桥之美、名山之美、名寺之美、饮食之美,让时代记忆在城市更新中重焕荣光!

闽南网10月28日讯(闽南网记者 尤燕姿 洪泓塬 洪方博涛 文/图/视频)位于泉州石狮市永宁镇后杆柄村的杨家大楼,尽管历经百年风霜,但辉煌仍旧照耀着这座承载着梦想与荣光的巨宅深院。它是漂泊海外成百上千杨家子孙后代,心中魂牵梦绕的故乡,是指引他们回家的星光。

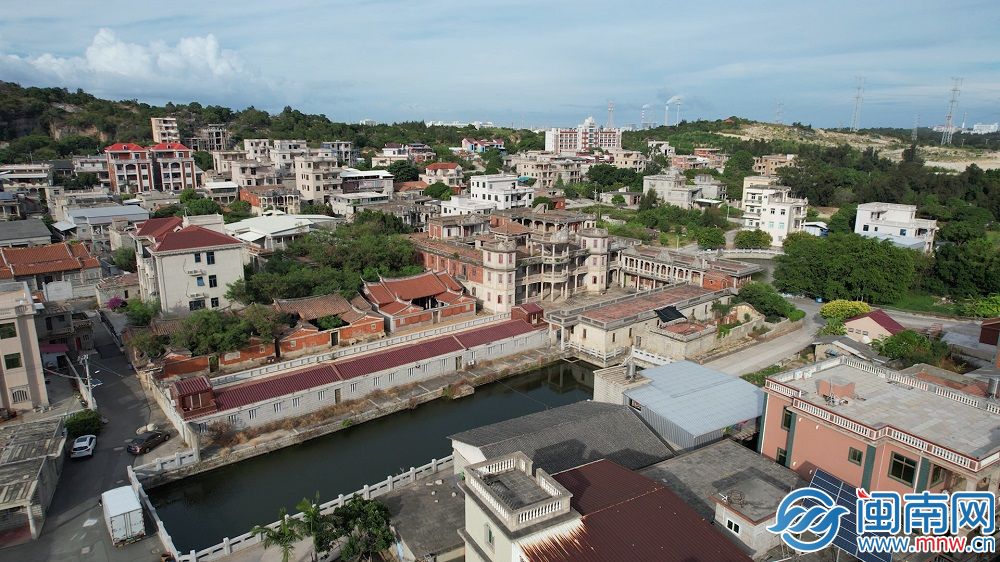

航拍杨家大楼,已近百年历史

【建筑风格】外洋内中的“番仔楼” 是华侨心中的家乡

这座建筑面积2万平方米的杨家大楼,是旅菲华侨杨邦梭与17个堂兄弟共同出资,于1927年回国,1928年开始动工兴建的,历时5年于1933年落成,至今已有近百年历史。

杨家大楼由四栋传统民居和主体大楼“六也亭”及护厝构成,左侧是始建于清代的杨家祖厝,至今保留着“五开间”“两进”“双护龙”的闽南传统古建筑特色。

杨家大楼建筑面积近2万平方米

穿过大石埕,整个杨家大楼的精髓“六也亭”便矗立眼前。门楣上“弘农世胄”四个大字格外醒目,这是杨氏先祖的来历。

核心建筑“六也亭”

石狮永宁古镇讲解员林增典介绍,杨家第十四孙杨国鸳有六个儿子,杨邦梭是杨国鸳的长子长孙。杨邦梭当时回国本想建六栋房子,但正值战乱,于是他将家族抱团在一起,建了一栋房子,取名“六也亭”。而“六也”出自《中庸》“天地之道:博也、厚也、高也、明也、悠也、久也。”合为“六也”。大意是天地的法则:广博、深厚、高超、精明、悠久、长远。

精美的建筑像一顶皇冠,彰显家族实力

“六也亭”的建筑风格中西合璧,打开一扇窗,仿佛时光隧道,可窥探其中深奥。每一扇窗户周围都用精美的线条装饰,七彩的琉璃窗,天使图案的外墙,高高耸立的罗马柱,别有一“番”风味。而步入正大门,迎面却扑来闽南传统建筑风格的柔和。

“六也亭”外观看去上有许多石条,但实际上却是钢筋水泥结构为主,一楼的屋顶是纯钢筋结构,二楼屋顶是木质结构。外洋内中的“六也亭”里有天井、大厅、小厅、偏房、厢房等一应俱全,整个“六也亭”从航拍的角度看,便是一个“回”字,采用欧式回廊建筑风格,天井两侧是旋转楼梯,楼梯扶手嵌入花瓶柱,房间绿色的百叶窗,天花板上各式立体造型的灯花,大厅里的地板是五颜六色的花砖……

欧式回廊建筑风格

墙上的彩绘

雕龙画凤的石柱护栏

看着眼前这座建筑,百年前,它的原材料一砖一瓦一木一灰,都是从南洋运来的;百年后,我们对着它,却遥想南洋的生活和过往的故事。

林增典说,整栋房子结合中西文化的优点而建,其实共有100多个房间,但民间有不过百之说,所以号称“九十九间”。

“六也亭”的楼顶有一只雄鹰展翅雕塑,脚下蹲着两头石狮子,气派十足,像一顶“皇冠”戴在这栋洋楼的头上,不禁让人遐想当年远在菲律宾打拼的杨邦梭,是何等雄心壮志,这或许也是当时华侨财富和实力的象征吧。

六也亭有100多个房间,民间称之为“九十九间”

【家风家训】勤学、清廉的家风家训 镌刻在后代心中

整栋建筑最具传承价值的,便是镌刻在大楼石柱上的楹联,渗透着杨氏先祖的典故及杨家的家风家训。

顺着布满青苔的楼梯拾级而上,在楼顶的亭柱上,清晰可见“但得安间消岁月,只留清白遗儿孙”“门庭余庆称三喜,三尺立深程门雪”等楹联。

镌刻在楼顶亭柱上的家风家训

林增典介绍,年轻的时候,杨邦梭在码头做小工,因为力气大,就随着远洋的船只到菲律宾谋生,勤劳苦干立足后,经营烟草公司发家,随后将自己的堂兄弟都带去菲律宾。白手起家的他,深知生活来之不易。

当他花甲之年,仍然坚信只有勤奋好学、清正廉洁,才能将百年家业发扬光大,所以,他将勤学、清廉作为家风家训,镌刻在子孙后代心中。

杨家的家风家训,不仅是清正廉政,还教育后代要心胸宽广。如杨敬之,他从不向外人举荐自己的儿子,而是经常夸别人,典故“逢人说项”,指的就是杨敬之提携后辈的故事。“余庆三喜”是当时杨敬之升官,两个儿子也同时高中,但他仍保持低调做人、高风亮节的情操。

杨氏家风家训传承百年

杨氏先祖杨震的石像就立在后杆柄村的路口,杨震“四知拒金”“青白吏子孙”的故事,名垂青史。老宅的典故多多,后人如数家珍,每当提起骄傲感油然而生。

【古厝记忆】小时候捉迷藏 都不用走出大门

今年53岁的杨德糕,就出生在这栋大楼里,一直到20岁出头,才搬出来。这里留下了很多儿时的记忆,他每次来,都要顺手捡捡遗留在地上的垃圾,看一眼自己曾经住过的房间。

杨德糕经常来看看老房子

每次有人来参观,他都热情接待,对这栋大楼他充满了情感,同时也倍感惋惜。他指着二楼东北角的一侧说,《永宁镇志》记载,1940年永宁“7.16”惨案,杨家大楼在抗战时期,被日军战机轰炸过,护厝、钟楼都被炸毁,这是后来重新修缮的。

爬上楼顶,依稀可见岁月将这栋老宅的原貌逐渐抹去,有部分房间的屋顶坍塌,亭子顶端的水泥块有些许脱落,狗尾巴草长在屋檐上,在风中摇曳,仿佛在替远方的游子守护家园。

杨家大楼里,最鼎盛的时期住着六个大家庭。林增典介绍,基本上每一位太太或者小姐,就有两名贴身丫鬟,“六也亭”旁边的一排护厝,就是以前佣人的住所,主仆加起来共300多人。每当听见钟楼的钟声响起,孩子们就奔向膳房,那是“开饭了”的信号,这也许就是“钟鸣鼎食”大户人家的真实写照。

这口钟后来捐献给了后杆柄小学,尽管钟楼石柱上有些许残损的痕迹,但它仍矗立在护厝楼上,像一个守护家园的哨兵。当时,杨邦梭的理念是,不仅这个家要受教育,整个村落的人也要受教育,家族也捐赠了不少资金用于办学。

钟楼遗址,像守护家园的哨兵

杨德糕说,小时候捉迷藏,都不用走出大楼的大门,100多个房间怎么藏都藏不完。“冬天的时候,我们住西边一楼的房间,夏天住东边二楼的房间,冬暖夏凉,最开心的是夏天可以躺在二楼楼顶上睡觉,看夜空数星星……”

- 相关阅读:

-

泉州丰泽区举行教育红色矩阵图书捐赠仪式2025-10-28华安:闽南村庄芹坂村2025-10-27全球心血管外科盛会在泉举办 千名顶尖专家齐聚刺桐2025-10-27

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 2026年春运今日开启 这些实用信息出行必看

2026-02-02 09:11 - 2026春运今日开启 铁路、自驾、航空出行全攻略请查收

2026-02-02 09:11 - 严惩医保诈骗犯罪 去年前11个月3500余人被起诉

2026-02-02 09:10 - 2026年春运启动 北京地区春运首趟列车今晨开行

2026-02-02 09:10 - 全国铁路春运今日启动!预计发送旅客5.4亿人次

2026-02-02 09:08 - 全力确保春运安全、平稳、顺利——交通运输部相关负责

2026-01-31 09:17 - 1426头!长江江豚新数据见证长江十年禁渔新成效

2026-01-31 09:17

- 2026年春运今日开启 这些实用信息出行必看

- 猜你喜欢:

-

岁金腾达·大健康智能产业园(一期)有序推进 预计今年9月完工交付2026-01-26安溪:移民安置交出温暖答卷 2.1万群众喜获新居2026-01-30南安官桥镇:产业跃升绘新景城乡共融惠民生2026-01-30

-

评论(世遗泉州|名居·石狮杨家大楼:穿越百年繁华 传承家风家训)已有0条评论