穿越时空的抗战侨声|“顾国,难顾家” 赤子丹心励后人

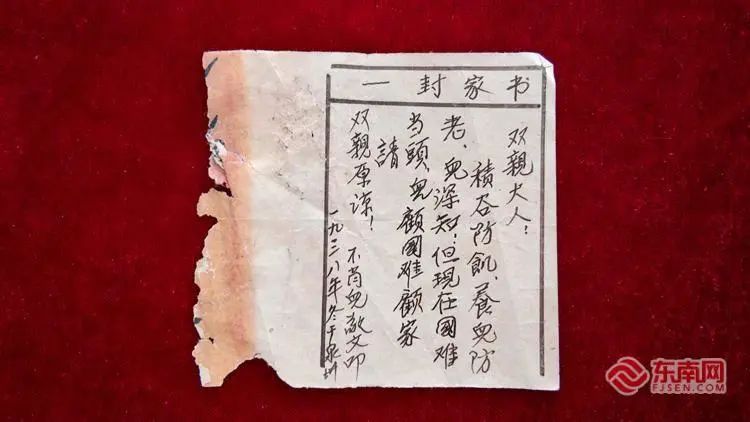

“双亲大人:积谷防饥,养儿防老,儿深知,但现在国难当头,儿顾国难顾家,请双亲原谅!”在泉州华侨革命历史博物馆内,这封长7.8厘米、宽7.3厘米的袖珍家书,纸张虽已泛黄,字迹却力透纸背。

李刚家书原件 东南网记者 陈培源 摄

它的书写者,是南安籍马来西亚归侨、抗日英雄李刚。80多年过去了,这封写给父母的信,字里行间的家国情怀仍在激荡,更在后代身上续写着新的故事。

家书里的抉择:舍家卫国投身革命

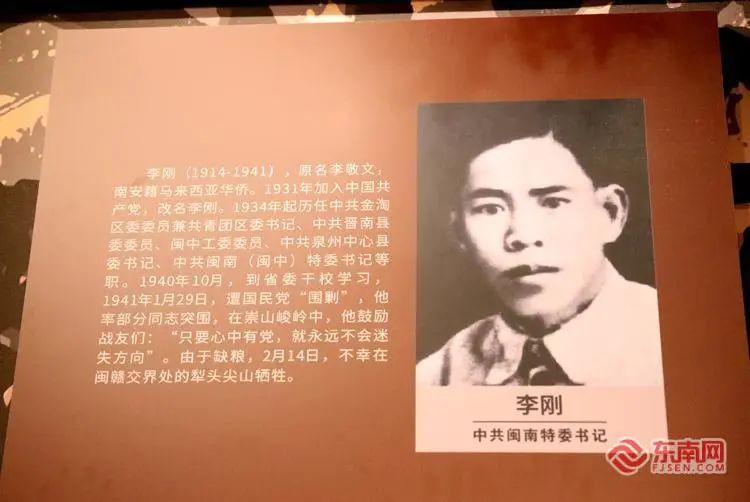

李刚简介 东南网记者 陈培源 摄

李刚,原名李敬文,1914年出生于侨居马来西亚的南安籍家庭,17岁时因“九一八”事变愤而投身革命,改名“李刚”明志,写下“不杀倭寇不除暴,苍天辜负少年头”的誓言。

1938年冬,时任中共泉州中心县委书记的李刚,在南安岭兜一带领导抗日救亡运动时,将坚定信念与满腔愧疚凝聚于方寸之间,寄予在家乡翘首以盼的双亲。彼时,这位相貌英俊、一表人才的青年,早已到了成家立业的年纪。双亲心急如焚,为他说了好多门亲事。

然而,面对山河破碎、民族危亡,李刚将个人亲事一拖再拖。信中那句“积谷防饥,养儿防老,儿深知,但现在国难当头,儿顾国难顾家,请双亲原谅!”并非只是报国的决心,更是一位儿子无法满足父母心愿却忠肝义胆的道白。

李刚在家门口写的“打倒土劣” 泉州华侨革命历史博物馆供图

“一寸丹心图报国,两行清泪为思亲。”字里行间,李刚忠心报国的赤子之心溢于言表。

在那个血与火的年代,李刚终究没有实现侍奉双亲、成家立业的愿望。此后两年,他奔波于闽南大地,领导泉州、莆田、福清党组织,广泛深入发动群众,开展声势浩大、形式多样的抗日救国运动。抵制日货、募捐支前、严惩汉奸……李刚广泛团结各界人士,建立“晋南联乡抗日自卫队”“妇抗会”“青年抗敌服务团”“抗日剧团”“抗日宣传队”等组织,又派地下党员掌握当时的《泉州日报》《抗日导报》等舆论阵地,在抗日救亡运动中壮大发展党组织。

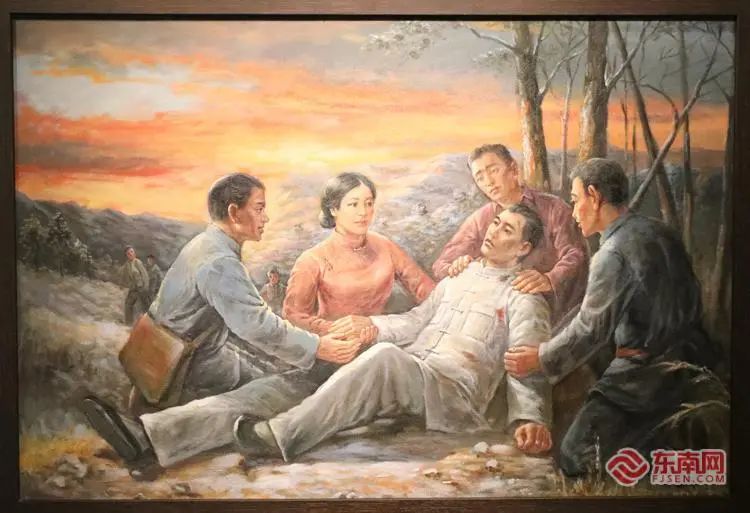

展示李刚牺牲场景的油画 东南网记者 陈培源 摄

1940年冬,李刚奉命前往福建省委举办的武夷干校马列主义研究班学习,寻求救国救民的真理。翌年1月底,研究班不幸遭遇国民党军突袭。在惨烈的突围战中,年轻的李刚展现出共产党人钢铁般的意志,他鼓励身边的同志:“只要心中有党,就永远不会迷失方向。”最终,他在突围途中壮烈牺牲,将青春与热血永远定格在27岁。

先辈故居中的传承:英雄精神浸润乡土

修缮后的李刚旧居诗山镇红旗村村委会 李江立 摄

如今,李刚的故事在家乡泉州南安市诗山镇红旗村生生不息。今年年初,修缮一新的李刚旧居对外开放,村小学后侧的李刚纪念馆也完成了升级。

“村民和学生经常来这里参观。”诗山镇红旗村村委会工作人员李江立说,村里的老党员们常带着孩子重温李刚的英雄事迹。

如今,红旗村的水泥路通到了家门口,学校盖起了新教学楼,红旗村村民们将英雄们的牺牲和奉献铭记于心,“好日子是李刚他们拼出来的,不能忘!”

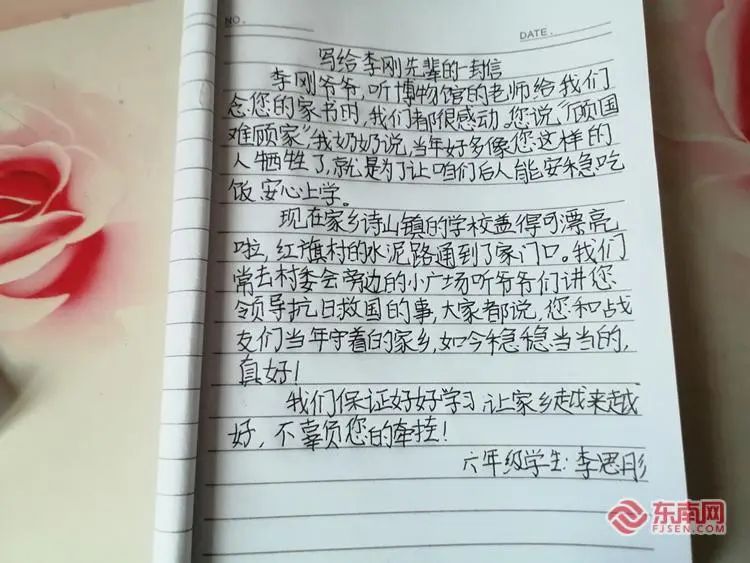

李思彤写给李刚的“回信” 东南网记者 林杰 摄

近日,红旗小学六年级学生李思彤给李刚写了封“回信”:

“李刚爷爷,听博物馆的老师给我们念您的家书时,我们都很感动。您说‘顾国难顾家’,我奶奶说,当年好多像您这样的人牺牲了,就是为了让咱们后人能安稳吃饭、安心上学。我们保证好好学习,让家乡越来越好,不辜负您的牵挂!”

稚嫩的笔迹里,是新一代对传承践行英雄精神的回应。

跨越时空的共鸣:厚植爱国主义精神

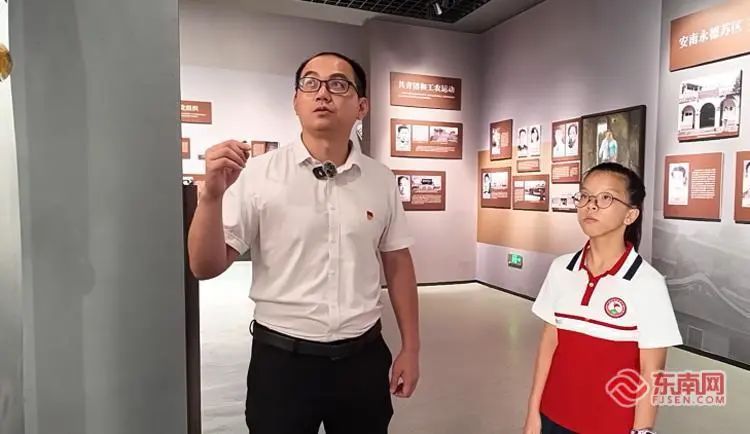

陈贤君副馆长向李思彤介绍李刚事迹 东南网记者 林杰 摄

“2018年12月,南安市诗山镇红旗村村委会将这封珍贵的家书捐赠给我馆,成为馆内的一件重要红色文物。它不只是一封家信,更是千万华侨爱国精神的写照。我们通过挖掘家书背后的故事,并将其展出,让广大后人追忆海外侨胞的伟大壮举,弘扬爱国主义精神。”泉州华侨革命历史博物馆副馆长陈贤君说,抗日战争时期,无数南洋华侨回国参战,李刚正是其中的代表。

如今,每当有参观者驻足李刚家书前,讲解员都会轻声念出“顾国难顾家”这句话。有人红了眼眶,有人默默拍照,也有更多像学生李思彤一样的年轻一代,在心中埋下爱国主义精神的种子。“李刚的选择,让我们明白了什么是‘家国大义’。”日前,来自华侨大学的多位学生在泉州华侨革命历史博物馆参观时说道,“和平年代不需要我们流血,但这份担当该由我们接过来。”

诗山镇红旗村诗山镇红旗村村委会 李江立 摄

从泛黄的纸页到鲜活的现实,李刚的赤子丹心正化作红旗村新修的水泥路、校园里的读书声,化作每个人对家国的热爱,在时光中绽放力量、永远闪耀。

来源:福建日报社全媒体传播中心

记者:施远圻 陈培源 实习生 郭欣桐

视频:林杰

- 相关阅读:

-

泉州侨批档案文献展走进泰国曼谷2025-08-12预计明年底完工!泉州古城八卦沟整治提速2025-08-12“家书两岸·思念成海”福建海洋文化创意展来了2025-08-12

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 土耳其宣布对中国公民免签

2026-01-01 12:21 - 美军袭击3艘所谓“贩毒船”致至少3人死亡

2026-01-01 12:21 - 也门政府说阿联酋开始撤军

2026-01-01 12:20 - 特朗普宣布从芝加哥等三座城市撤走国民警卫队

2026-01-01 12:20 - 刚果(金)东部南基伍省冲突造成至少1500名平民死亡

2026-01-01 12:20 - 全国累计清理地方违规设置准入壁垒文件规定3.8万多份

2025-12-31 15:00 - 江苏省省管领导干部任职前公示

2025-12-31 15:00

- 土耳其宣布对中国公民免签

- 猜你喜欢:

-

中共晋江市第十四届代表大会第五次会议2026年1月4日召开2025-12-24泉州市十七届人大代表(洛江代表团)开展集中视察活动2025-12-19总投资5亿元 成辉国际启动新项目建设2025-12-22

-

评论(穿越时空的抗战侨声|“顾国,难顾家” 赤子丹心励后人)已有0条评论