莆田圣路加医院:烽火中,“医”路向前

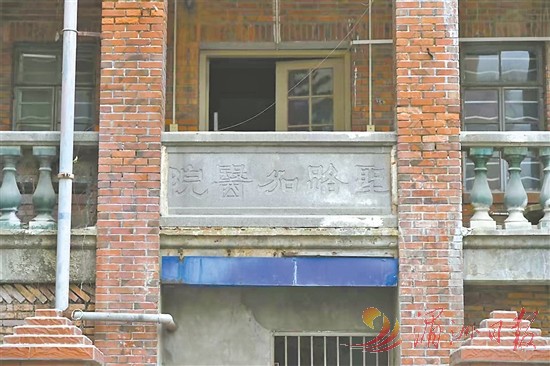

市区梅园路的市妇幼保健院(儿童医院)内,一座红砖老建筑静默伫立。斑驳的墙面上,“圣路加医院”石刻大字清晰可辨。

圣路加医院旧址。

圣路加医院旧址。

大楼上,“圣路加医院”石刻大字清晰可辨。

大楼上,“圣路加医院”石刻大字清晰可辨。

这座“H”形红砖楼,既见证了莆田西医发展的百年历程,又经历了日寇侵华暴行的惨痛经历。市委党史和地方志研究室记录的日军侵犯莆田人员和财产损失资料显示:1939年11月1日,9架日机轰炸圣路加医院,死亡9人,伤5人,财产损失10万元。

今年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,记者连日寻访,揭秘抗战岁月里圣路加医院鲜为人知的故事。

百年前,圣路加医院引进西医

圣路加医院旧址的五层红砖建筑巍然矗立。方格窗棂规整排列,凸出的阳台镶嵌着绿色花瓶柱的陶瓷护栏,其一侧与市妇幼保健院(儿童医院)的现代化医院大楼相连。

市妇幼保健院医护人员说:“这里是莆田学院附属医院老院区,也是福建省妇幼卫生学校的初始,还是莆田学院医学院的前身。”

《莆田学院校史》记载,1896年,毕业于英国剑桥大学的雷腾医生,受英国圣公会福州教区议会派遣,携华人学生林叨安、余景陀来莆田,租赁城北坑边大夫祠开设诊所,这就是莆田圣路加医院的开端。随着应诊者与日俱增,雷腾又在北门街果园修建新院舍和医学校舍,初名“兴化圣教医院”。1912年,改名为“莆田圣路加医院”。

莆田学院《百年医学》纪录片里,展示莆田圣路加医院五任院长的老照片。1895年至1911年,雷腾任首任院长,1911年至1925年,华实继任院长,两人均是医学博士。第三任院长余景陀,任期为1925年至1937年9月。第四任院长余文光也是医学博士,系英国皇家爱登堡外科院士,任期从1937年9月至1949年10月。第五任院长陈宠耀毕业于上海圣约翰大学医学院,同样是医学博士,任期从1950年3月到1985年2月。

由此可见,抗战期间,莆田圣路加医院是余文光院长管理时期。余文光早年在香港求学,学成后回到莆田,立志改变家乡缺医少药的面貌。他两次出国进修时都有机会留在国外,但他毫不犹豫回到莆田圣路加医院。

抗战时,创办后方医院救伤患

记者查阅的史料记录,1939年的那场轰炸,圣路加医院的男病院、X光室、化验室、总药库均坍塌,器具粉碎无遗;女病院办公场所、医师及男护士宿舍均被震坏,全院凌乱不堪。

尽管轰炸导致医院十余年无法恢复原有医疗容量。但在1940年至1941年,日机多次轰炸莆仙地区时,圣路加医院在莆田山区广宫、大洋及德化设立抗日后方医院,应对战事。

1940年后,陈宠耀来到圣路加医院。当时,他冒着生命危险一路辗转,几度陷入困境,才抵达莆田。像他一样,陆续来到圣路加医院的医师们目睹日军的暴行,激发了爱国之情。他们立志要办好医院、办好学校,多出人才,在国家危难当口,以医学救国。

抗日战争期间,圣路加医院积极创办后方医院救治伤患。即使在日军入侵福州和厦门期间,都没停止过接诊和教学。据统计,仅1937年至1947年,圣路加医院先后在莆田、仙游、德化等地设分院和产科医院共20多所。

新时代,中国医生在美传承中医

1946年,余文光意识到必须兴建一座现代化新院舍。于是他赴英美募捐,得到5万元美金捐款,回莆在日寇飞机轰炸过的废墟上动工兴建“H”形新院舍。

1948年,新院舍完成北侧及中间部分后,经费无着落,工程被停顿。此后,余文光前往杭州广济医院(现浙医大附属医院)就任,工程就此搁浅。但已完成三分之二的红砖楼成为圣路加医院的主要病房大楼。直到1967年,圣路加医院南面的院舍才建成,补齐了“H”形。

市民陈俊喜欢研究外国传教士在莆田活动的历史。他关注到莆仙地区是西方传教士早期登陆地之一。传教士们创办西式医院、职业学校,传播西医、培养医务人才。

陈俊向记者分享了一张老照片,照片上显示拍摄于1945年11月15日,背景是莆田城区东山石塔,照片题记为“大刚副司令抗敌负伤就医本院半载痊愈行将出院试步东山合影余祖泰谨志”。

陈俊说,这张照片副司令旁边的合影人是余文光家族成员。

陈俊还向记者发来一个清代兴化红条信封的照片。他说,这个信封是美籍华人张又新收藏的,写信人是余景陀,于1912年8月从兴化圣教医院寄往福州鼓岭的康师姑。

通过张又新,陈俊联系上在美国加州的余文光女儿余娟。

余娟回忆道,每年夏天,她的爷爷余景陀就带着家人和在莆田的传教士到福州鼓岭避暑。后来日本侵略者把福州占领了,就再没去过鼓岭了。好在日军没有到莆田,但是对莆田的轰炸不断,她上的小学操场上就被炸了一个大坑。

陈俊说,余娟自费来美国留学。在美国先通过了外国医学院毕业生的资格考试(ECFMG),后获得中医执照。她是1958年中国卫生部建立西医脱产学习中医的成员,是当年全国第一批中西医结合医生。为了传承中医,余娟曾就职于美国圣巴巴拉中医医学医院,教书育人。此外,她还在加州创办了中医和针灸诊所。

在陈俊展示的一封余娟来信中,记者看到,余娟深情述说:“我生在莆田,幸福的童年就是在莆田度过。1980年,我来到了美国,和叔叔及姑妈相逢。莆田是我们的家乡,是生命的起源地,我们在一起最爱说的就是莆田的山,莆田的水和莆田的文化。我最标准的语音就是一口地地道道的莆田话。在美国的朋友都笑我,离乡七十余载了,真正应了那句‘乡音无改鬓毛衰’。我骄傲地对他们说,走遍天涯海角。我还是莆田人啊……”

余娟说,当年在莆田的生活历历在目,记得元宵看灯,也想莆田美食。如果身体允许,她很想回莆田看看。

如今高龄的余娟,依旧给病人看病配药。陈俊感慨道,百年前许多英美医生受教会派遣,不辞辛劳千里迢迢来到中国,为中国百姓治病和传播西医医术;百年后,像余娟一样的中国医生漂洋过海,应用中医治好了众多美国人的疑难疾病。

文/全媒体记者黄凌燕

图/全媒体记者蔡昊杨怡玲

- 相关阅读:

-

平潭综合实验区管委会防汛抗旱指挥部部署防台风工作2025-08-13永安:营区焕新除隐患 鱼水情深筑平安2025-08-13平潭暑期经济活力足2025-08-13

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 应急管理大学成立大会举行 张国清出席并讲话

2026-01-19 16:58 - 最高检:完善低龄未成年人严重暴力犯罪核准追诉机制

2026-01-19 16:57 - 今年春运民航旅客运输量有望创历史新高

2026-01-19 16:41 - 寒潮来袭!多地交通运输部门全力保障出行安全畅通

2026-01-19 16:41 - 最高检:去年1至11月检察机关共起诉127.2万人

2026-01-19 16:41 - 检察机关2025年前11个月监督追捕9439人、追诉2.7万人

2026-01-19 16:41 - 北京首设机器人专业职称 今年7月启动首次评审

2026-01-19 16:41

- 应急管理大学成立大会举行 张国清出席并讲话

- 猜你喜欢:

-

莆田市港澳委员台侨人士座谈会召开 付朝阳戴龙成出席2026-01-12平潭君山片区局部署岁末年初安全生产工作2025-12-29福州:新就业群体友好社区提供“六有”基础服务2026-01-19

-

评论(莆田圣路加医院:烽火中,“医”路向前)