“这样的演出,像山泉一般亲切又解渴”——武夷山推动优质文化资源直达基层

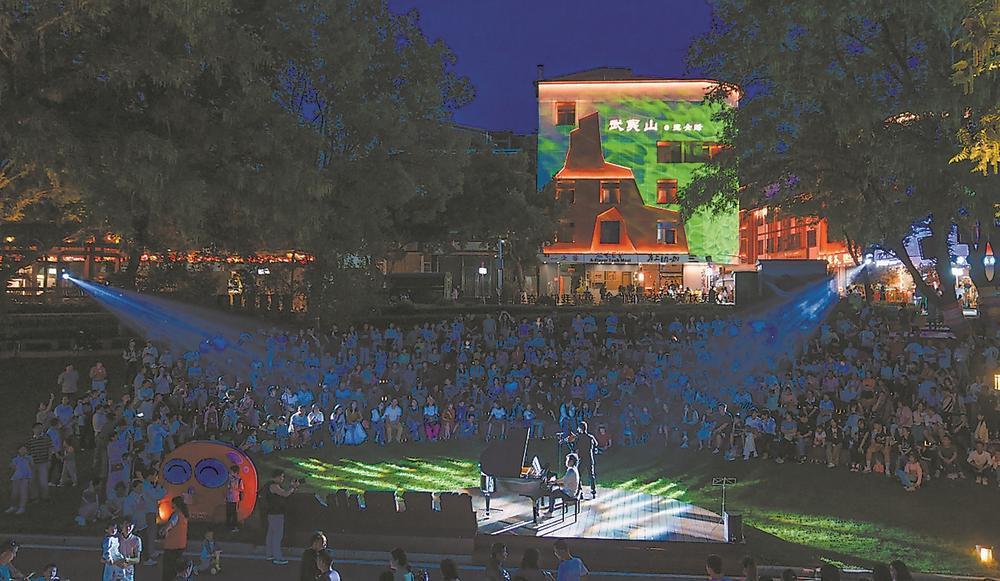

度假区“观山Show”音乐会人山人海。

“演出好棒,大家都能上台,既唱经典老歌,又有时下年轻人喜欢的流行歌曲。”3日晚,武夷山市崇安街道“崇安百姓大舞台”热闹开唱。台下,观众李智强的感慨,道出了众人的心声。

“崇安百姓大舞台”位于历史悠久的西林庙旧址旁。夜色降临,周边群众闻讯而来,青石板铺就的广场上人头攒动。在欢快的架子鼓声中,《鼓舞中国》《十年》《晴天》等歌曲和舞蹈轮番上演,人群中不时传出阵阵掌声。

“我们都需要勇气,去相信会在一起……”一首老歌《勇气》,点燃了“开放麦·市民选唱”环节,各个年龄层的市民、游客竞相上台,打破传统舞台的物理边界,让更多人融入文化活动之中。

今年初以来,武夷山实施“文化特派员+文艺两新”双轨模式,打造“送戏下乡”“电影下乡”“周末戏相逢”及“武夷新歌声”等平台载体,推动优质文化资源直达基层,丰富百姓精神家园。“崇安百姓大舞台”便是其中的一场实践。一台台烟火气满满的“村晚”,为群众送上夏夜文化盛宴,也让文化赋能社区、服务群众的理念落地生根。

“以前觉得‘文化活动’都有点阳春白雪,今晚在武夷山街边的小公园巧遇这样轻松又热闹的演出,就像山泉一般亲切又解渴。”湖北游客周思洁为活动的“基层味”与“参与感”点赞。

有歌,还有影,文化活动琳琅满目。当红色经典的光影照亮乡间夜幕,动人的剧情在村落里引发阵阵共鸣,“优质文化盛宴”正悄然铺展在乡间。

在省级优质电影直达农村基层的固定放映点——吴屯乡街路村文化礼堂里,《绝地重生》的战斗场景点燃了现场气氛。革命者的呐喊穿透银幕,老人轻抚着孩子的头,指着画面讲述过去的峥嵘岁月。同一时间,在上梅乡下屯街,《万里归途》上演着惊心动魄的撤侨时刻。在场的返乡大学生屏息凝神,当“我们带你们回家”的誓言响起,不少人眼泛泪光。

眼下,“电影下乡”放映工作如火如荼开展,众多红色经典与时代佳片走出片库、走进村头,群众在家门口就能共享优质文化成果。武夷山市今年计划放映1405场电影,目前已完成694场。

“我们铺开农村电影公益放映网,增设固定放映点,就是要让电影成为传递正能量的‘文化纽带’。”市文化馆馆长杨义东说,“让优质文化资源真正‘活’起来、‘动’起来,才能滋养人心。”

果然是:光影直达,乡村夜晚“亮”起来,茶余饭后享受影院级视听盛宴;好戏连台,“送戏下乡”精准“滴灌”,古戏台、廊桥下、茶园边,处处变身“流动剧场”;一台“观山Show”音乐会,观众席地而坐,感受双世遗地的“潮”味文化魅力,实现文旅融合“双向奔赴”……

“文化山泉”淙淙流淌。接下来,月月有电影、有演出将成为武夷山市115个建制村的常态,内容根据村民“点单”不断更新,让文化惠民成为浸润泥土的“源头活水”。

编后

安溪把全民阅读和茶乡特色结合起来,既保留了本土文化的韵味,又让阅读变得更有吸引力。无论是社区书屋的亲子共读,还是茶园里的“云阅读”,都让不同年龄、不同职业的人感受到阅读的乐趣。武夷山推动优质文化资源直达基层,在城区,让百姓登台当主角,人人都能在舞台上找到属于自己的精彩;在乡村,把优质影片送到田间地头,让村民在家门口就能享受光影盛宴。

当文化走进平常人的生活,当它化为街头巷尾的欢声笑语,这样的文化,充满了生命力。

两地的实践告诉我们,文化服务、文化惠民,不是简单地送图书、送演出,而是要真正扎根基层,贴近群众需求,让群众真正参与进来。

把舞台交给群众,把选择权交给群众,让文化从“送下去”变成“长出来”,让文化成为日常生活的一部分,成为滋润人心的“源头活水”。(福建日报通讯员 张筱惜 裴礼辉 文/图)

- 相关阅读:

-

福安市赛江沿岸万亩葡萄喜获丰收2025-08-01福建省将迎大范围强降雨天气2025-08-04福建首次发布海洋生态预警监测公报2025-08-01

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 2026年邢台限行最新消息:邢台限号查询+限行时间

2025-12-26 17:28 - 中国人寿保险(集团)公司原党委书记、总裁杨超被开除

2025-12-26 17:26 - 国家卫健委:全国公立医院已清退门诊预交金约90亿元

2025-12-26 17:01 - 四部门联合发布生态环境损害赔偿十大典型案例

2025-12-26 16:43 - “两新”标准提升行动收官 13个重点领域294项国家标准

2025-12-26 16:43 - 莆田市八届人大六次会议明年1月13日至16日召开

2025-12-26 15:42 - 太原市人民代表大会常务委员会任免名单

2025-12-26 15:41

- 2026年邢台限行最新消息:邢台限号查询+限行时间

- 猜你喜欢:

-

国家级零碳园区建设名单(第一批)公布 福建省3个园区入选2025-12-27平潭龙海村建立义诊中心 推行固定坐诊模式2025-12-22一张蓝图绘到底 | 长图细览福建“十五五”规划建议③2025-12-09

-

评论(“这样的演出,像山泉一般亲切又解渴”——武夷山推动优质文化资源直达基层)