一个产业 共富一方丨惠安:一凿一石刻匠心,石雕产业赋能共富路

闽南网9月30日讯(闽南网记者 苏毓茹 洪泓塬 文/图)在泉州惠安县,锤凿击打石头的清脆声响已经回荡了上千年。这里的匠人以石为纸、以凿为笔,将1600多年的技艺沉淀,打磨成被誉为“中华一绝”的惠安石雕,这不仅是国家级非物质文化遗产,更是驱动当地群众走向共同富裕的核心引擎。

惠安县现有雕艺企业600余家,从业人数近10万人

从古代黄河流域雕刻艺术演变而来,惠安石雕历经代代创新,已形成圆雕、浮雕、线雕、影雕、沉雕、微雕六大手法,开发出碑石、城市园林雕刻、宗教造像、石木家私等六大类上万个品种。如今,惠安已建成国内产业规模最大、工艺水平最高、品种最齐全的石雕产业链。全县现有雕艺企业600余家,规模以上企业170家,从业人数近10万人;2024年,规上石雕石材产业产值达227.15亿元,占全县规上工业总产值的17.8%,成为地方经济的“压舱石”。

龙头引领链动产业共富

驱车沿312省道行驶,只见两旁企业林立,历代人物、宗教造像、古建牌坊等石雕作品露天陈列,成为雕艺之乡独有的风景线。改革开放后,惠安人将传统石雕艺术推向产业化,创办了大量企业,形成了庞大产业集群。

省道两旁不同类型的石雕作品露天陈列,成为雕艺之乡独有的风景线

福建豪翔园林建设集团(以下简称“豪翔集团”)是惠安石雕行业较早的先行者。自1996年创立以来,豪翔集团不断壮大,已成为惠安规模以上石雕企业的代表之一。公司构建了从荒料采购、设计打样到手工精雕、物流出口的完整产业链,不仅催生了雕刻工、设计师等石雕核心岗位,也带动了运输安装工、叉车工、机械操作工等配套岗位。

公司的发展不仅催生了雕刻工、设计师等核心岗位,也带动了运输安装工、叉车工等配套岗位

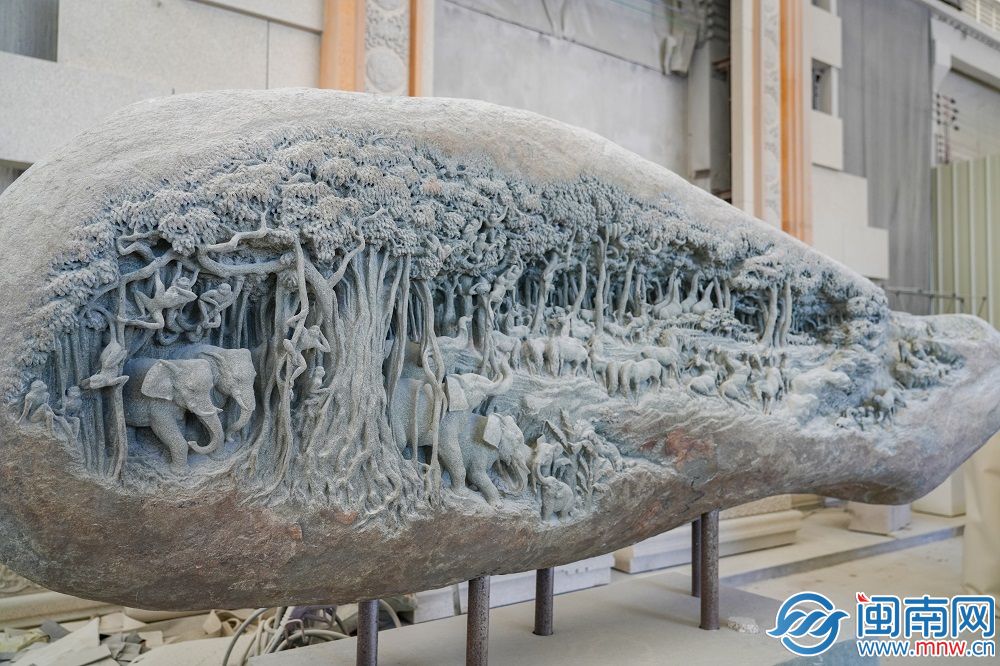

走进公司的生产车间,机器轰鸣中夹杂着凿石声,工人们正在赶制一批石雕订单。“高峰期公司有300多名工人,大部分来自周边村庄,还有一些省内外从业者。”豪翔集团艺术总监刘国文介绍,雕刻工月薪可达上万元,普通工人月薪基本也在5000元以上,一条产业链撑起了上百个家庭的稳定收入。

科技赋能让产业如虎添翼。数控技术的广泛应用实现了精准到毫米的标准化生产,24小时运转不仅提高了效率,更降低了环保压力与人工成本。“以往大型雕塑靠手工需数月,现在机雕加手修,周期大幅缩短。”刘国文表示,产能提升带来更多订单,企业还通过“订单分包”带动周边小型加工坊稳定运营,让产业链上的“小伙伴”共享发展红利。

刘国文正在雕刻作品

豪翔集团生产车间内陈列的部分石雕作品

“石雕既要效率,更要‘魂’,机器能完成精准切割,但人物的神态、花纹的韵律,还得靠手工赋予。”刘国文的话,道出了企业的发展逻辑——以现代技术赋能传统工艺,在提升产业规模的同时,守住技艺的温度。

更长远的“共富”,在于技艺传承。作为福建省非物质文化遗产惠安石雕代表性传承人,刘国文深耕石雕领域38年,十分重视技艺传承。他持续多年无偿担任其母校石雕影雕职专班实习教师;2022年,豪翔集团联合泉州市工艺美术学会开办“二元制”雕刻大专班,刘国文以兼职教授身份,通过工学结合模式培育出首批38名学员。自1993年至今,他累计培养学徒上千人,其中几十人成长为工艺美术师、省工艺美术大师(名人)。更可贵的是,不少学徒自立门户开设工作室后,又招收本地村民学手艺,形成“大师带徒、徒弟带徒”的传承链条。

企业发展的同时,豪翔从未忘记“反哺一方”。2023年,集团董事长蒋海鹰秉承父亲蒋细宗遗愿,捐资1500万元兴建的崇武第三中心幼儿园正式投用。近年来,企业还持续投入教育帮扶、扶贫救灾等慈善事业,累计捐赠超3000万元。

石雕手艺点亮乡村振兴路

石雕厂房里,王志庭手持设备雕刻着作品的纹样,阳光透过厂房的窗户,在他专注的面庞与半成品的石雕摆件上投下斑驳光影。这位泉州市工艺美术大师与石头“对话”的场景,正是崇武镇溪底村人靠石雕手艺谋生、谋富的生动缩影。

王志庭正在创作石雕作品

“在我印象中,村里很多人做石雕,父亲也是简单石活匠人,耳濡目染之下就喜欢上了石雕。”泉州市工艺美术大师王志庭从事石雕创作近30年,回忆起上世纪90年代初入行时的场景,他仍记忆犹新:“当时没什么像样的厂房,就是简易搭个棚子,夏天连风扇都没有,凿石头全靠手劲,一天下来胳膊酸麻,汗水把衣服浸透都是家常便饭。”

原始的石雕创作工具

如今再走进溪底村的石雕厂区,早已换了天地:叉车稳稳运送着吨级荒料,数控雕刻机精准勾勒纹样,曾经需要几人合力的粗重活计,现在靠设备效率能翻好几番。

王志庭创作的部分作品

手艺跟着时代精进,王志庭的作品也一步步站上更高舞台——2016年,《希望》获福建省“建明杯”工艺品雕刻工(石雕)职业技能竞赛三等奖;2019年,《念》摘得福建省工艺美术精品“争艳杯”金奖;2022年,《母爱》被中国工艺美术馆收藏……“惠安石雕是老祖宗传下来的宝贝,我靠它把日子过得踏实,作品被认可也获得了很多成就感,希望把经验技法教给年轻人,让石雕技艺传承下去。”王志庭说道。

溪底村已成为崇武镇石雕产业集约化、规模化发展的重要区域

在溪底村,像王志庭这样因石雕改写生活的村民不是少数。这里曾是崇武镇有名的“匠师村”,历史上以“大木作”手艺闻名。在石雕产业大规模兴起前,溪底人的收入主要靠“一木一农”,要么走村串户做木工活,要么在田里种红薯、花生等作物。改革开放后,惠安石雕产业迅速发展,凭借深厚的匠艺底蕴,溪底人抓住机遇,劳动力逐渐向石雕厂转移。

“现在的溪底,石雕早不是‘几个人的营生’,而是全村人的‘饭碗’。”溪底村党委书记王国权告诉记者,全村总人口3668人,绝大多数家庭要么直接从事石雕加工、设计、销售,要么在物流、餐饮、维修等配套行业工作,石雕的印记深深烙在每一户的生活里。

临海的崇武镇,是惠安县石雕产业最发达的区域之一。近年来,崇武镇政府主动推动石雕企业向镇西工业区(涵盖溪底、前垵、龙西、五峰等村)集中,彻底改变了分散经营的模式。如今,溪底村已成为崇武镇石雕产业集约化、规模化发展的重要区域,全村拥有石雕企业108家,其中规模以上企业29家。

产业兴旺也壮大了村集体经济,溪底村通过整合闲置土地租赁给企业,开展行业整治提升,村集体获得稳定收入。2020年至2022年,村集体经济收入年均达222.63万元。

修建村庄道路

建设口袋公园

这些收入持续反哺民生,让村民的获得感看得见、摸得着。投入268万元改造溪底小学塑胶运动场,孩子们有了安全的运动场地,村民也多了休闲去处,投入182万元修建莲海路、有兴路、开智路,17万元维修工业区路灯,村民出行更安全、更便捷;花费180万元改造东溪党建主题景观,增设智能健身路径,新增2个口袋公园,村民茶余饭后有了“打卡地”;开展工业区环境专项整治,清理乱堆荒料、新增绿化硬化、规范车辆停放,使曾经“灰头土脸”的工业区焕然一新。

政策赋能筑牢产业发展根基

惠安石雕产业的蓬勃发展,离不开政府的精准施策。近年来,惠安县紧扣“世界石雕之都”禀赋,打出“政策引领、绿色转型、人才培育、品牌提升”组合拳,为产业带动共富筑牢根基。

惠安县先后编制出台石雕产业高质量发展规划相关扶持政策,从财政、土地、税收等方面给予企业支持,建设全球石雕产业供应链枢纽、打造数字化供应链协同平台,2023年以来,全县累计发放石雕产业扶持资金超2亿元,推动196个雕艺技术改造项目落地14家石雕企业获评国家高新技术企业。

针对石雕产业曾存在的污染问题,惠安县制定石雕行业标准化导则,开展石雕行业转型提升专项行动,累计关闭取缔592家、整改提升370家石雕加工企业及作坊,引导企业投入超 1.6亿元升级环保设施设备。

当前,惠安持续强化人才引育支撑,与意大利威尼斯美术学院、中国工艺美术学会等合作设立教学实践基地、人才工作站、交流中心24个,在开成职校、华光学院开设雕刻专业,累计为企业输送雕艺人才2000余人;累计创建市工艺美术大师工作室83家、县工艺美术(雕艺)大师工作室108家,推动大师带徒授艺,有效传承民间优秀技法和关键技术。

- 相关阅读:

-

为节日加一道“安全锁” 漳浦消防开展突击检查2025-09-30漳浦:倾听民声察实情 一线办公解民忧2025-09-30长泰山河农场“川宫6号”蜜橘抢“鲜”上市2025-09-30

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 我国科学家打造出安全、抗冻、耐热新型电池

2026-02-20 10:14 - 美媒称美军方已准备好“最早本周末”打击伊朗

2026-02-20 10:14 - 春晚舞台上的人形机器人引发国际媒体关注

2026-02-19 09:44 - 韩国统一部:尹锡悦政府11次向平壤放飞无人机

2026-02-19 09:43 - 第二届高市早苗内阁正式成立

2026-02-19 09:42 - 新春走基层·一线直击丨特写:在中共一大纪念馆,过红

2026-02-18 09:49 - 大年初一全国道路交通平稳有序

2026-02-18 09:47

- 我国科学家打造出安全、抗冻、耐热新型电池

- 猜你喜欢:

-

永春县国际商会成立大会暨第一届理(监)事就职典礼举行2026-02-20磁灶镇2026年新春系列活动启动 2026-02-09德化县纪委十四届六次全会召开2026-02-09

-

评论(一个产业 共富一方丨惠安:一凿一石刻匠心,石雕产业赋能共富路)已有0条评论