华安:“会唱歌的”九龙璧 从亿年瑰宝到文化新生的华彩蜕变

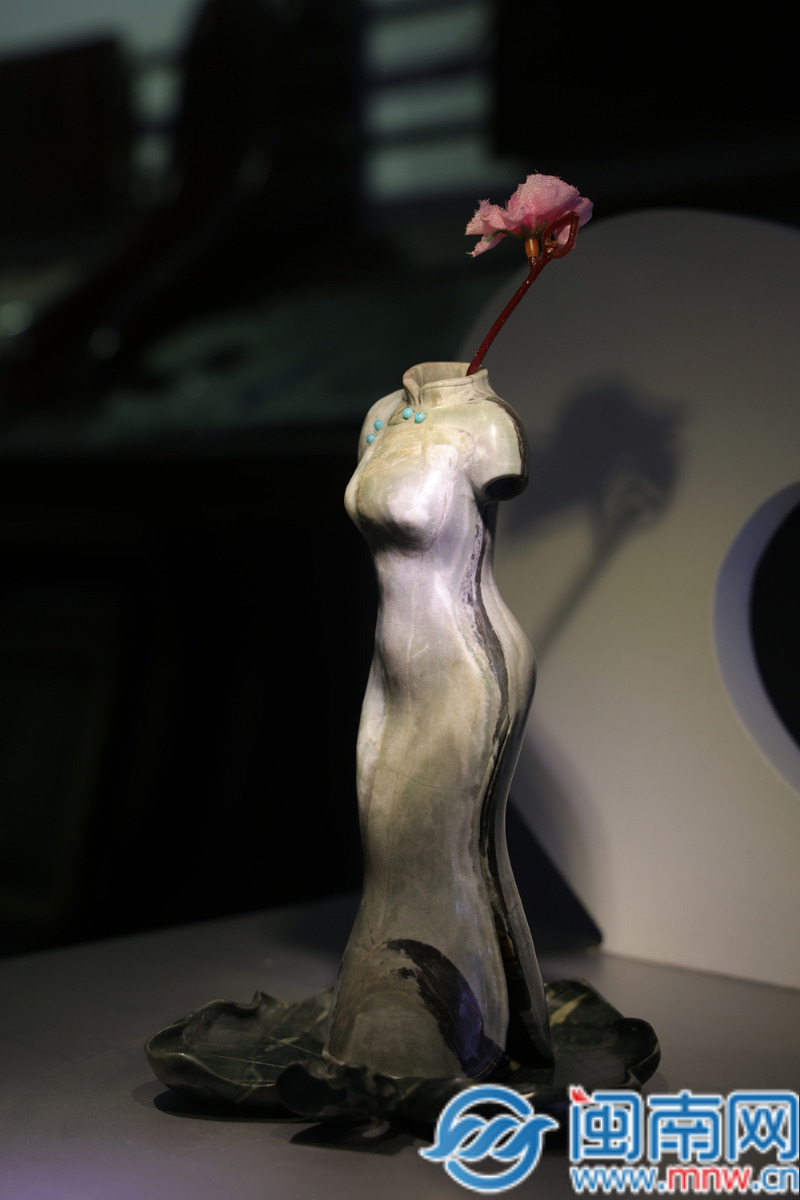

闽南网11月17日讯(通讯员 汤平 林国桦 黄建和 闽南网记者 柯嘉进 文/图)翠绿欲滴的“观音”项链、纹路如山水画般的挂坠、旗袍插花摆件……11月12日,走进位于华安县奇石城的工艺师黄清池工作室,映入眼帘的不是传统印象中笨重的玉石桌凳,而是琳琅满目的小型玉雕作品。

这些由九龙璧(华安玉)打造的艺术品,正悄然讲述着这块亿年瑰宝从深山走向市场、从粗放走向精致的“破壁”故事。

在闽南大地,九龙江奔腾不息,孕育出一种独特的自然瑰宝——九龙璧(华安玉)。“精美的石头会唱歌”,历经亿年地质演变,这块不仅以其绚丽的色彩、坚硬的质地被誉为“中国十大国石候选石”之一、“中国四大名玉”之一,更因其承载的深厚文化底蕴,正迎来一场产业变革与文化觉醒。

文化赋能:方寸之间见天地

九龙璧的魅力远不止于天然形貌。漳州市非物质文化遗产华安玉雕代表性传承人黄清池指着他设计的豌豆挂坠说道:“这个挂坠上有三颗翠绿的豆子,有着‘连中三元’的古代科举理想,更暗合‘种豆得豆’的吉祥寓意。”这件作品曾被南京一对新人选为订婚信物,正是看中其将自然材质与人文寄托完美融合的特质。

“九龙璧可以做到‘一璧一景’,这是九龙璧的独特优势”,在黄清池手中,九龙璧的纹理被赋予无限可能:山水挂坠直接利用玉石本身的流纹与色带,方寸之间呈现“行云流水”的诗意;刮痧板,将实用性与文化符号巧妙结合;“李白吟诗”摆件则让人文典故与石中天然的豪放纹理相互唱和。这种“文化赋能”让九龙璧从观赏石升华为可佩戴、可把玩、可传承的情感载体。

九龙璧的从业者都有这样的初步认识:提升九龙璧产品附加值,促进特色资源转化为发展优势,要深入挖掘融合民俗文化、民族文化、中国传统玉石文化及龙文化等多元内涵,以文化赋能提升市场价值。

年轻化破局:小件撬动大市场

面对传统九龙璧市场的大件滞销困境,从业者开始转向“小而精”的突围之路。

黄清池眼神坚如磐石,话语掷地有声:“九龙璧不应该是地板的踏脚石,而是身上的玉用石。”年轻消费者更青睐能融入日常生活的文创产品,精巧的小件作品具有独特的设计、深刻的寓意和适中的价格,更易融入年轻人的日常生活。

每个九龙璧小件都因为天然形貌有着独一无二的观赏价值,这种天然的唯一性,让消费者的选购过程充满“淘宝”般的探索乐趣——每一次欣赏与邂逅,都可能是一次独一无二的艺术发现。

这暗合了“盲盒经济”的底层逻辑——通过个性化设计、限量创作和情感链接,让玉石成为年轻人触手可及的生活美学。

在黄清池看来,产业的发展要有它的方向:“若继续停留在‘切珠子、做茶盘’的粗放模式,只会浪费稀缺资源。唯有让每件作品成为独一无二的艺术品,才能实现‘物以稀为贵’的市场规律。”

空间重塑:从地质奇观到文化地标

在距县城12公里的麒麟山九龙璧地质公园,当清晨的第一缕光洒下,一抹破云而出,日出和云海,雄浑而温柔,光芒铺开,天边泛起金色的光芒。

大自然的鬼斧神工,在这里体现得淋漓尽致,“天狗食日”“金蝉纳福”“鹰击长空”等天然九龙璧景观,接连出现,在登山看日出之余,让人喟叹“不虚此行”。

奇石藏深山,璞玉如何为世人所认知?产业的可持续发展,不仅需要产品的创新,更需要营造与之匹配的文化场域与消费体验。华安玉的升级之路,正从产品本身延伸至整个产业生态的氛围重塑,积极探索“玉石+旅游”模式。

九龙璧未来的发展可以着眼于打造沉浸式的文化体验空间。借鉴博物馆与艺术馆的展陈美学,在专业灯光布局、展台设计、空间营造上下足功夫,让每一件九龙璧作品都能展现出其超越材质本身的艺术价值,完成从“粗朴玉石”到“殿堂艺术”的视觉升华。

更深层的赋能在于与文化元素的融合创新。例如,可开发融合祈福寓意与九龙璧材质之美的纪念品,让玉石成为承载祝福的文化符号;依据石景的形态与传说,创作系列主题玉雕,让游客能够将“亿年地质奇观”的微型缩影带回家。

九龙璧奇石玩家张亦峰看来,“直播是销售推广九龙璧奇石的一条绝佳道路”。通过线上直播,能将九龙璧奇石直接销售给全国各地的奇石爱好者,有效打破地域限制,将九龙璧文化空间延伸。

由此,通过把罗溪奇石村、奇石博物馆、麒麟山九龙璧地质公园、大师艺术工坊、线上直播等有机整合,最终形成一个集观赏、旅游、祈福、休闲于一体的综合性文化片区。

如此,九龙璧不再是孤立的商品,而是整个文化体验的核心媒介。要实现这一愿景,也需多方努力,通过精准的政策支持与营商环境优化,为产业高质量发展注入强劲动力。

从唐宋贡品到故宫珍藏,从明朝大旅行家徐霞客的赞叹到新时代的文化使命,九龙璧正站在历史与未来的交汇点。

当文化深度嫁接创意设计,当产业生态拥抱年轻需求,当自然瑰宝融入地域发展,这块亿年巨石终将突破困境,成为华安又一璀璨的文化名片。

这不仅是产业的升级,更是一场关于自然、人文与时代精神的对话。

- 相关阅读:

-

省、市重点项目全力冲刺!泉州前三季度成绩单出炉2025-11-17第二批全国历史文化街区保护清单公布 泉州西街历史文化街区入选2025-11-17泉州市肛肠专科联盟成立 授牌30家成员单位2025-11-16

- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门

-

- 外国领导人和国际组织负责人祝贺马年新春

2026-02-17 09:57 - 香港、澳门特区行政长官向市民祝贺新春

2026-02-17 09:57 - 除夕当天全国道路交通平稳有序

2026-02-17 09:55 - 春节假期前两天各地年味浓厚、购销两旺

2026-02-17 09:55 - 中国空间站迎来建成后第四个春节 神二十一航天员祝祖

2026-02-17 09:55 - 应急管理部部署强化烟花爆竹等领域安全防范工作

2026-02-17 09:55 - 春运第15天全社会跨区域人员流动量超2.2亿人次

2026-02-17 09:55

- 外国领导人和国际组织负责人祝贺马年新春

- 猜你喜欢:

-

中国移动通信集团云南有限公司原党委委员、副总经理孙超被开除党籍和公职2026-02-03哈马斯高官:不应交武器 拒绝外部统治2026-02-09

-

评论(华安:“会唱歌的”九龙璧 从亿年瑰宝到文化新生的华彩蜕变)已有0条评论